- よこはましゅたいなーがくえん

-

横浜シュタイナー学園

- Yokohama Steiner School (Established by NPO)

- 種別その他(例:認可保育所等) 地区関東地区

- 主な活動分野生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED), その他の関連分野

| 所在地 | 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘3-1-20 |

|---|---|

| 電話番号 | 045-922-3107 |

| ホームページ | https://yokohama-steiner.jp/ |

| 加盟年 | 2011 |

2023年度活動報告

生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED), その他の関連分野

Yokohama Steiner School – English Documents

Yokohama Steiner School – English Documents

ユネスコスクール 横浜シュタイナー学園:インデックス

活動報告(一部活動計画書も含まれます)

- 2023年度活動概要(報告)

- 2022年度活動概要(報告)

- 2021年度活動概要(報告)

- 2020年度活動概要(報告)

- 2019年度活動概要(報告)

- 2018年度活動概要(報告)

- 2017年度活動概要/2018年度活動計画(PDF)

- 2016年度活動概要/2017年度活動計画(PDF)

- 2015年度活動概要/2016年度活動計画(PDF)

- 2014年度活動概要/2015年度活動計画(PDF)

- 2013年度活動概要/2014年度活動計画(PDF)

活動計画

横浜シュタイナー学園のユネスコスクール活動の紹介

ICT教育の新しいアプローチ

ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト助成採択実績

2022年度第1回ユネスコスクール意見交換会での発表

ユネスコスクール定期レビュー

学園が起草に携わったユネスコスクール神奈川宣言

横浜シュタイナー学園のユネスコスクール活動公開資料集

横浜シュタイナー学園のユネスコスクール活動公開資料集

横浜シュタイナー学園 2023年度活動概要

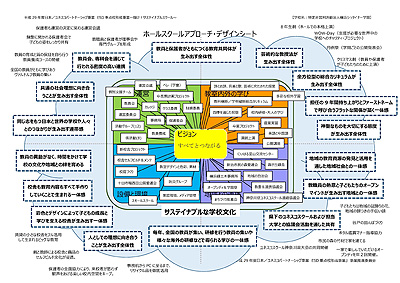

横浜シュタイナー学園はサスティナブルスクールとしての自覚をもって、SDGsやESD for 2030の取り組みを継続しています。その手法として、〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉とも言うべき、カリキュラム、教授法に始まり、クラス編成、保護者を巻き込んだ学校運営までを包括するホールスクールアプローチを実践しています。

- 物語と豊かなイメージによって多様性をもつ世界像を自らの裡に育む学び

- 学びのモチーフを、詩、歌、身振り、絵画、演劇などの芸術的な要素のなかで扱い、その芸術的な活動(意志的要素)と、そこから生まれる情操(感情的要素)を通して、生き生きと内面に下ろしてく学び

- 競争や比較されることのない安心感の上に、ありのままの自分を肯定し、のびのびと能力を伸ばすことのできる学び

- ひとまとまりの単元を数週間連続して扱うことで、その世界に没入する深い学び

- 年度をまたがる長いスパンで学びを構築することで、ゆったりと安心して歩を進めていく学び

- 以上のすべてから生み出される力強い内発性に基づく学び

- そして、自らの裡に深く豊かな精神性を育み、それを自覚し、他者の精神、世界の精神と交歓していく学び

このような学びによってはじめて、子どもたちは精神的な充足を得ることができます。現代社会に広がる精神的な飢餓感から来る、大量消費とエネルギー依存を克服する鍵がここにあると私たちは実感しています。

2023年度を振り返って、横浜シュタイナー学園はこの学びを今年度もしっかりと展開することができたことを確認するとともに、以下に活動計画の実施状況を報告します。

※ 〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉については2021年度活動報告をご参照下さい。

〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉

-

〈暗示型ホールスクールアプローチ〉見える化プロジェクト

2022年度の定期レビューの経験も踏まえ、ASPNetの役割、SDGs、ESD for 2030について教員全員で学び直し、ユネスコスクールとしての横浜シュタイナー学園とは何であるのかを探る取り組みを行いました。

-

ユネスコスクールの目標や理念を学び直す研修を実施

今年度は、ユネスコスクールの目標や理念を学び直す1年と位置づけ、第14期ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトの助成を受け、以下のプロジェクトを実施しました。

まず、2022年度の春休みに、これまでのユネスコスクールとしての歩みを振り返り、ユネスコスクールの様々な重点事項を学ぶ教員研修を実施しました。これを皮切りに、2023年度1学期を通じて何度も話し合いや研修を重ね、ユネスコスクールの基本要素が横浜シュタイナー学園の教育実践や理念とどのように呼応し合うか掘り下げました。

-

研修の成果を学園紀要にまとめ、他校とシェア

上記の成果は、学園紀要『野ばら』Vol.28 ユネスコスクール特集号にまとめました。編集は保護者による編集チームが担当しました。(以下に目次引用)

-

横浜シュタイナー学園のユネスコスクールとしての歩み

NPOの学校がユネスコスクールに加盟する道のりと発展の歴史を振り返った -

横浜シュタイナー学園とユネスコスクール

ユネスコスクールとしての横浜シュタイナー学園の教員の内的変容の考察 -

四季のライゲン

日本の四季の風物を歌と動きで心身に結びつける毎朝の活動を紹介 -

子どもの成長~心と身体~

学童期におけるユネスコ・包括的性教育の実践の報告 -

この手の仕事が世界を変える世界を動かす

素材から生み出し続けることの革命的な教育作用について -

手仕事と社会性

9年間の持ち上がりクラス、圧倒的な量の“ともにつくる学び”が生み出す「だれひとり取り残さない」マインド -

オイリュトミーと社会性

動きで対話し、リズムで育む社会性について -

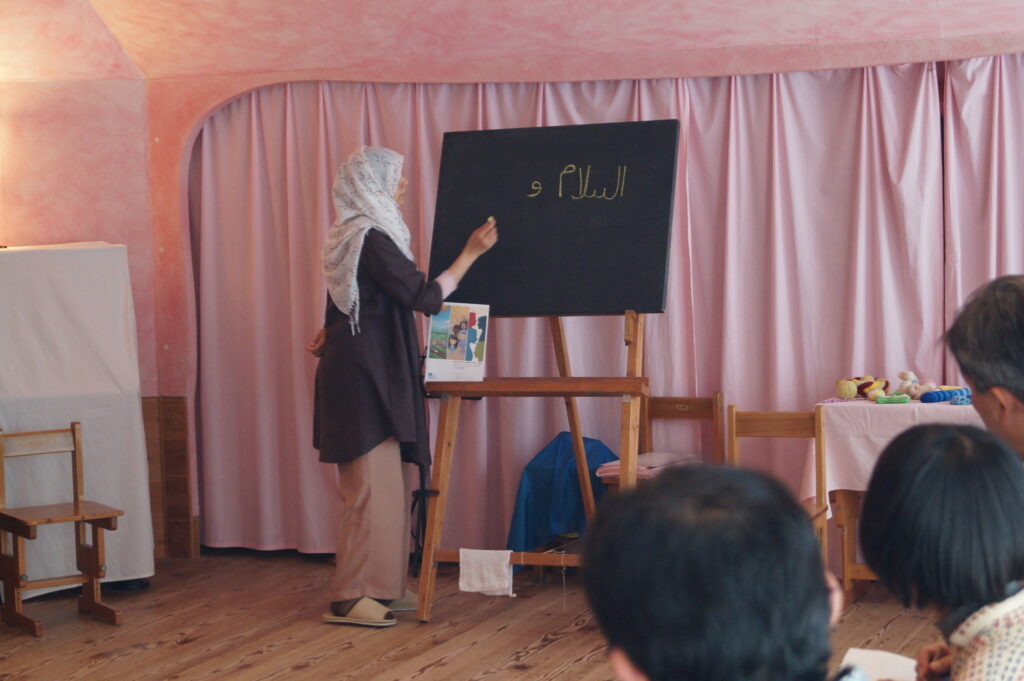

外国語を通じた出会い

言語は文化の源「ぼくは今までもパキスタンという国があることは知っていました。でも、今日、ぼくはパキスタンという国が本当にあることがわかりました。」 -

「新治市民の森」での人と自然の営みが循環する里山保全の学び

地域の力に助けられ、地域にお返しする持続可能な学び

これらの報告により、「何を」学ぶのかではなく、学習内容を「いかに」学ぶのかが、SDG4におけるサステイナビリティーの鍵であることを浮き彫りにできたのではないかと思います。

-

横浜シュタイナー学園のユネスコスクールとしての歩み

-

報告会の開催

この紀要は、神奈川県下のユネスコスクールおよびキャンディデート校、横浜シュタイナー学園の児童生徒が学籍を置いている全公立学校にお届けするとともに、体験型の報告会(2024年2月3日実施)にお誘いしました。活字では伝わらない、教師の内発的創造的なアプローチから生まれる生き生きとした学びの力をともに体験していただけました。

横浜シュタイナー学園・第14期SDGsアシストプロジェクト報告会

足下にあるよ! 学びのサステイナビリティー

今までなかった…まるごと体験型の報告会!- 開催日:2024年2月3日(土)10:00~12:30

- 会場:横浜シュタイナー学園十日市場校舎

- 参加人数:21名

- 後援:かながわユネスコスクールネットワーク(KAN)

- 助成:第14期SDGsアシストプロジェクト助成により、紀要の編集印刷費および報告会告知を含む紀要寄贈通信費をまかないました。

プログラム 進行 発表者 テーマ オープニング 3年担任 島田頼子 公教育から飛び込んでみたら、シュタイナー教育はこんな世界でした!! 第一部 4年担任 長井麻美 ユネスコスクールの歩みと展望 8年担任 横山義宏 朝のはじまり - ライゲンを体験しよう 手仕事専科

三品恭子,栁本瑞枝手仕事の言葉、この手がつなぐ世界とわたし 英語専科

渡辺未穂子,サラ・リズワンことばは文化の根っこ

- 子どもはことばから違う文化との共生を学ぶ第二部 グループディスカッションとシェアリング クロージング 4年担任 長井麻美 ユネスコスクールの心臓

- 異なる文化・教育観の出会いが生み出すもの*写真:報告会の様子です

参加者からいただいたメッセージ

-

本日は報告会に参加させていただき、ありがとうございました。学園のリズムを感じるとともに、学びとは何かをとても考えさせられました。

-

貴重な報告会に参加させていただき、ありがとうございました。

関係者の方が多い中、はじめは、緊張感がありましたが、お話が始まり、先生方の伝えたい気持ちと楽しそうに語る様子が少しずつ緊張を和らげてくださいました。

そのうち、ひきこまれ、ライゲン、手仕事、英語に興味を注がれ、日々の授業が対話的でとても毎日が楽しいのだろうと感じました。

また、1番印象に残ったことは、小学校へ行っても、頭に働きかけない、ということでした。もっと小さな子どもたちに囲まれた環境にある私としては、とても考えさせられました。

体験することで感じだことを自由に表現する子どもたちのと心とからだを大事に大事に育んでいきたいと思います。参加して本当に良かったです。ありがとうございました。 -

体験型の報告会、とても新鮮でした。一般の方の参加も増やしたいですね。

-

久しぶりにああいう体験講座のようなことができて楽しかったです。

改めて、こういうアプローチがWaldorfの魅力だと思ったし、こういうの(トンボだとか羊毛だとか1から10までの数え方だとか)を大学の授業やユースセミナーに参加する青年たちにもやらせてあげたいと思いました。

-

サステイナブルな社会基盤構築のためのネオICT教育形成プロジェクト

2023年度の1年間をかけて、全国7校のヴァルドルフ/シュタイナー学校のICT教育担当者がオンラインによる共同研修を行い、思春期以降のICTの学びがいかにあるべきかを研究しました。横浜シュタイナー学園は、以下のような提供を行いました。

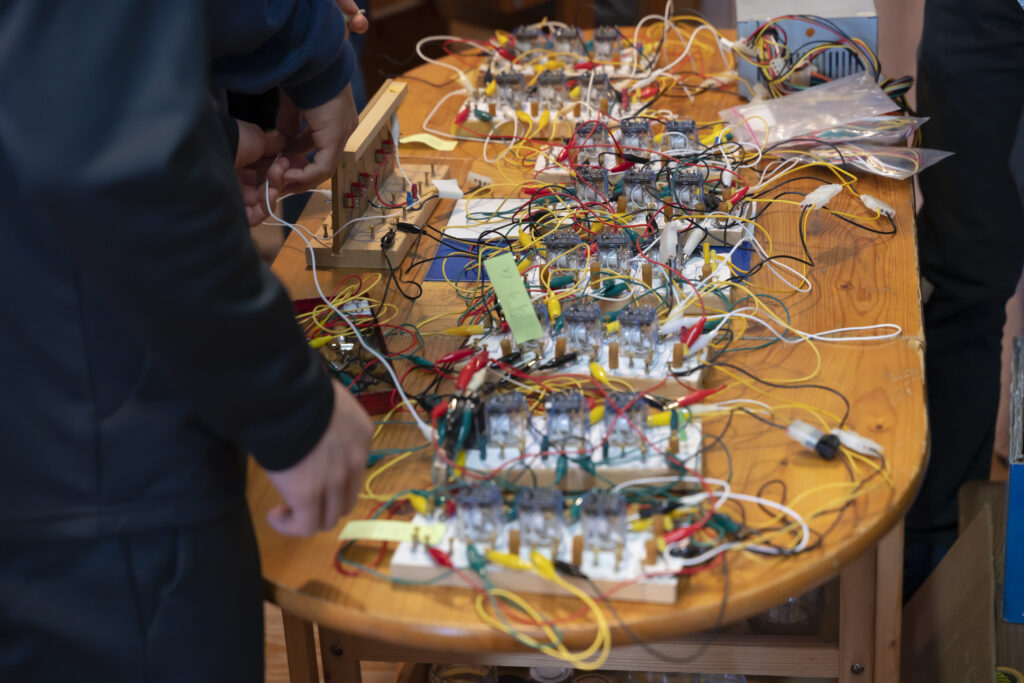

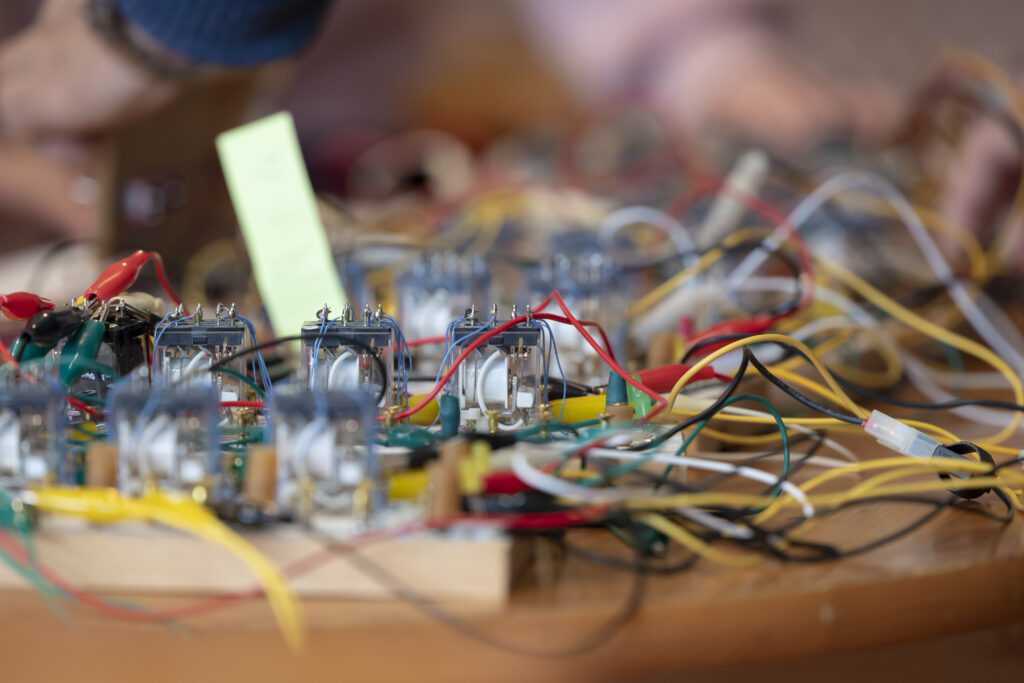

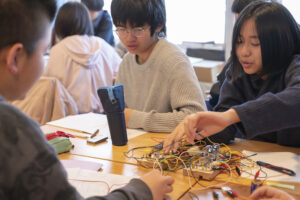

- 9年生で行っている加算機製作実習のデモンストレーション

- 10年生以降の取り組みとして、データモデル(整数型、実数型、文字列型、ポインタ型)の学びを中核に据えたカリキュラムづくりを提案し、愛知シュタイナー学園と共同で授業案づくり(継続中)

- デジタル立憲主義など、コンピュータの学びと社会倫理との接続の重要性を提言、資料作成(継続中)

情報処理にまつわるあらゆるテーマを盛り込んだ総花的な学びは、子どもたちを混乱させ、ICT技術の本質の理解に導くことを逆に難しくする可能性があります。そこで私たちは、コンピュータ技術とインターネット技術の本質的な要素を抽出し、学びの柱となるシンプルなカリキュラムを確立することを目標に取り組みました。

そこで重視したのは以下のような、人間を中心に据えたアプローチです。

- コンピュータ技術は、物理や化学のような現象に働く法則を見いだす学びとは異なり、人間が行っている概念操作を機械的・電気的な仕組みにまとめ上げたものであるため、別様な学びのアプローチが必要である。その認識のもとに、以下の項のような方針の下に、教材の選定やカリキュラムの編成を行い、教授法を検討する。

- コンピュータを構成する技術要素には、必ずそれを定義づけた人間の思考が対応していることに注意を向ける。

- 様々な技術と様々な概念の集合をコンピュータの仕組みにまとめ上げている人間精神を常に意識し、コンピュータ技術の中にそれらがどのように浸透しているのかに目を向ける。

このプロジェクトは継続中ですが、現段階でまとまったICTカリキュラムの方向付けの概略を以下に紹介します。(一般の学校では、1年間ずらして高校1年生から実施してもよいと思います。)

導入時期 学ぶ内容 学びの方向性 9年生(中3)

コンピュータの基礎- コンピュータの歴史

- 論理回路:シーソーの組み合わせで基本ロジックをつくる

- 論理回路:リレーによる基本ロジック

- 正帰還回路と負帰還回路:メモリーとクロックの仕組み

- 加算機の原理

- 半加算器、全加算機、多桁の加算機の製作

- シーケンサ接続による自動計算:プログラミングへの一歩

- 補数:加算で四則演算を行う方法

- 論理演算装置:コンピュータの基本的な仕組み

- 文字の表現、検索、伝送の仕組み

- IO:ヒューマンインターフェース

- コンピュータとその周辺技術の基本的な仕組みを体験的に理解する。

- 人間の思考の過程を時間軸に沿った手順に整理し、それを機械的な仕組みで処理する仕組みを理解する。

- インターネット技術についても、腕木通信という優れた教材を用い、人間を主体としたイメージを通して理解する。

- ここまでの学びの土台ができていると、AIなどの仕組みもそれをもとに理解することが可能となる。

- 授業を進めながら、人とコンピュータの関わりや、コンピュータ技術の社会的な影響についても、取り上げることができる。

9年生(中3)

インターネットの基礎- リレーの名前の由来:電信の伝送実験(前項で実施)

- 腕木通信とインターネット技術

- インターネットと様々なサービスの仕組み

- インターネット・リテラシー

10年生(高1)

データモデルとその操作- 整数:すべてのデータ構造の基礎

- 実数:正規化の考え方

- 文字列:ワードプロセッサと関連付けて学ぶ

- ポインタ:リスト、インデックス、データベース技術の基礎

- 配列:表計算アプリケーションと関連付けて学ぶ

- メモリーというマス目を区画整理して意味づけ、それを操作することで、コンピュータの内部で数学的な概念や現実の現象が表現され、処理されていることを理解する。

- 前項の手順(プロセス)という考え方とデータ構造の考え方がセットになって、プログラムを含むコンピュータ技術が成り立っていることを理解する。

- プログラミングの基礎は、ここで一緒に学ぶ。データモデルとプログラミングを結びつけて学ぶことで、扱う対象と操作が不可分に結びついていることが理解される。オブジェクティブなプログラミングの発想が身につくことが期待できる。

11年生(高2)~12年生(高3)

人間の自由とコンピュータ・テクノロジー- 通常授業のなかでのソフトの活用

- インターネット:人間の自由に介入するコンピュータ技術

- デジタル立憲主義:ヨーロッパ、中国、アメリカ、日本

ヴァルドルフ・カリキュラムの12年生(高3)は、卒業プロジェクトなどのアクティビティがいっぱいで、コンピュータの授業に割く時間を確保するのが難しいため、11年生以降は以下の方針で取り組むことを提案する。 - コンピュータの活用については、通常授業のレポートや作品の作成などを通じて実践的に学ぶ。

- コンピュータの授業枠は、人間の尊厳とコンピュータ技術の緊張関係を倫理社会的な視点で掘り下げるために時間を割く。

9年生のコンピュータ基礎授業の様子

-

保護者から始まる海と気候変動プロジェクト

海と気候変動をテーマとした保護者によるワークショップを開催しました。ワークショップはたいへん実りあるものでしたが、様々な事情から継続開催はできませんでした。

また、学園が所属する地元自治会主催の防災イベントの企画運営にユネスコグループのメンバーと職員が参加し、全国的な治水の先進事例である鶴見川流域治水に地域を位置づけた「治水ウォーク」を実施予定(2024年2月17日)です。

-

その他

-

ユネスコスクール関東ブロック大会での発表

2023年7月31日にUNESCO UnivNet東海大学で開催されたユネスコスクール関東ブロック大会にて、「人と自然の営みが循環する里山環境保全の学びから地球規模の循環の学びへ」という発表を行いました。この報告の内容と解説を学園紀要『野ばら』Vol.28にも掲載しました。また、以下の報告書にダイジェスト記事が収録されています。

東海大学作成の報告書がこちらでお読みいただけます

第4回ユネスコスクール関東ブロック大会での発表(2024年7月31日東海大学にて開催)

-

ユネスコ教育勧告改訂記念イベントへの参加

日本国際理解教育学会主催『私たちの教育を捉え直し、ともに再想像しよう!~「ユネスコ教育勧告」50年ぶりの改定を受けて~』に参加し、新勧告の成立プロセスや時代的な背景、その重要性を確認しました。 -

ペルーのクーシ・カウサイ・スクールのロマンさん来校

2024年2月21日、2021年ユネスコ/日本ESD賞の受賞歴をもつペルーの学校、クーシ・カウサイ・スクールのロマンさんが横浜シュタイナー学園に立ち寄ってくださいました。同校はヴァルドルフ/シュタイナー教育に軸を置きながら、ペルーの先住民文化の継承と民族の尊厳の回復を目指している学校です。今回の来日は、横浜国立大学の招聘によるもので、同じヴァルドルフ教育の学校も訪問したいというロマンさんの希望があり、横浜シュタイナー学園への訪問が実現しました。

来校されたロマンさんは、民族楽器の演奏を披露してくださり、それに学園の生徒がお返しとして「さくら さくら」を歌い、音楽による交流を楽しみました。印象的だったのは、ロマンさんが日本の学校現場へのタブレットの浸透を心配されていたことです。自分の手で書き、生み出すこと、自分の肌で触れ、感じること、自分の目で見、自分の耳を澄ますことを大事にしてほしいとのメッセージをお預かりしましたので、ご報告いたします。

ペルーのクーシ・カウサイ・スクールから来訪されたマロンさんとの交流

※ ユネスコスクール全国大会は、学内の行事と重なったため、参加できませんでした。

※ その他の学園の活動も実り豊かに実施しました。その一部は「学園ニュースレター」にて報告しています。以上をもって、昨年立てた活動計画の多くが達成されたことをご報告いたします。

以上、2023年度活動概要(年次報告)

来年度の活動計画

横浜シュタイナー学園 2024年度活動計画

ホールスクールアプローチで取り組む〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉を来年度も継続して取り組み、さらなる深化を目指します。その中から、今回の計画書では、以下の取り組みに焦点を当て、報告書で振り返ります。(ホールスクールとしての活動の全体像については、過去の報告書を参照してください。)

-

地域に支えられ、地域に貢献する、環境保全の学び

ここ数年で大きく発展した、地域との連携によるふたつの取り組みに今年も注力し、活動報告にまとめます。

- 横浜シュタイナー学園の近隣に広がる里山「新治市民の森」を保全するNGOの支援を受け、園芸の授業の一環として7年生(中学1年生)の生徒が里山型の環境保全について体験的に学んでいます。外来植物の駆除作業や竹林の竹の整理と竹炭づくり、谷戸田の畦づくりと生物観察などを続けています。(ユネスコスクール関東ブロック大会でも報告した内容です。)

- 2016年に結成し、8年生(中学2年生)が園芸の授業の一環として管理を行ってきた十日市場西田公園(横浜市緑土木事務所管轄)の愛護活動を継続します。活動内容は、公園美化および地域への啓蒙、樹木の手入れ、夏みかんの収穫とマーマレードづくり、防災訓練の一環として地域に開いた焼き芋の集いの実施などを計画しています。

-

〈外国語で聞く昔話〉が紡ぐ、異文化理解プロジェクト

「〈外国語で聞く昔話〉が紡ぐ、異文化理解プロジェクト」というテーマで、第15期ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトに申請を行いました。採択された場合には、長野の民話「こおった声」、琉球の民話「金のうり」など、お互いの思い違いから生まれた争いを様々な知恵で解決するお話を選定し、英語と中国語の教材を製作するプロジェクトとして実施します。教材の製作以外は、通年で取り組んでいる教育活動なので、助成に採択されなかった場合にも実施します。

当学園では、小学1年生から9年生まで途切れなく英語と中国語の二カ国語を学ぶことで、多様な文化と親しみ、文化の根を理解する素養を身につけています。今回のプロジェクトはその学びを補強する位置づけになります。

-

サステイナブルな社会基盤構築のためのネオICT教育形成プロジェクト

2023年度に引き続き、2024年度も、他校と共同でカリキュラムと授業案づくりを継続します。

-

保護者から始まる海と気候変動プロジェクト

海と気候変動のテーマも継続するとともに、それにこだわらず、保護者主導のプロジェクトを促進します。

-

その他

その他の取り組みについては、すべて継続事業とします。

以上、2024年度活動計画

横浜シュタイナー学園のユネスコスクール教育活動の紹介

わたしたちの教育は、学校運営も含めた教育活動全体がESDと一致していると考えられるため、日常の活動を継続深化していくことが活動の軸となります。以下はその活動の一端の素描となります。

-

国際ヴァルドルフカリキュラムに基づく教育実践

子どもの学年ごとの成長発達の質的な変化への洞察に基づいた国際ヴァルドルフカリキュラムを日本の文化にあわせて再編成し、教科間の連携を学期ごとに調整しながら、縦軸(異なる発達段階間の相関性)と横軸(教科間の相関性)の両面にわたる有機的な全体性を備えたESDを実現しています。その実現のために、教員同士が密度の高いコミュニケーションを保ち、保護者に対しても毎月のように説明の場を設けています。

-

教授法の特徴

以下のような教授法を用いています。

- 授業の始まりに身体を活性化する時間をとり、子どもたちが目覚めた意識で授業に入っていけるようにする。

- 授業内容を物語に仕立てるなどして、具体的なイメージをもって子どもたちに伝える。

- 詩の朗唱、歌や器楽演奏、身体表現、クレヨンや色鉛筆、水彩や粘土などを用いた芸術的な取り組みを通常の授業のなかに織り込むことで、授業内容を深く主体的に受け取れるようにする。

-

文化的多様性への受容力を育む二カ国語教育

英語と中国語の二カ国語を1年生から学び、異なる言葉のなかに生きている固有の文化の質を感じ取り、多様な文化に開かれた感性を育む。

-

手から学び〈意志〉の領域を育む

編み物や裁縫などを行う「手仕事」の授業に男女問わず多くの時間を費やす。手仕事は地味な科目だが、細かな作業の地道な積み上げによって、自らの手から実用的な作品が生み出される喜びが身体感覚と結びつき、それらの経験が深く根を下ろしていく。この経験の積み重ねによってどんなことにも粘り強く取り組む意志力が培われ、獲得された器用さと相まって、すべての学習を支える前向きな意欲を生み出す。何もないところから物をつくりだす体験の積み重ねは、「ないものはつくればよい」という創造的な生き方を育むことにつながっていく。

-

事象の背後に働いている様々な法則を体感する取り組み

言葉や音楽の法則、幾何的な法則を、描いたり、体全体で動いたりすることで、それらの法則を体験として掴み取るアクティビティーに数多く取り組む。

-

ロールプレイ活動による内面の涵養

演劇活動をたくさん行う教育文化が育まれている。ロールプレイを通して異なるパーソナリティの内面を洞察する力が育っている。また、上級学年では、本格的な舞台づくりにも取り組み、異なる才能が役割を分担して大きな事業をかたちにする体験をもつ。

ユネスコスクールとしての連携

横浜シュタイナー学園は多くの団体や個人と連携しながら、ユネスコスクール活動を展開しています。ここでは、その主要なものをご紹介します。

-

サステイナブルスクール(ESDの深化による地域のSDGs推進事業)

気候変動国際プロジェクトへの参加(2016年11月)ESD推進のパイロット校を育成するために文部科学省は2016年にESD重点校形成事業の公募を行いました。横浜シュタイナー学園もエントリし全国24校の1校として採択されました。

このESD重点校24校ははサステイナブルスクールと呼ばれ、ワークショップや授業案づくりのプロジェクトを通じて連携しています。その後、サステイナブルスクールはESDの深化による地域のSDGs推進事業としても位置づけられ、事業年の終了後も引き続きサステイナブルスクールの自負をもって活動しています。

サステイナブルスクールの会合で重視されたのは、ホールスクールアプローチ(ホールインスティテュートアプローチ)でした。これは、学校と学校を取り巻くあらゆる活動のなかに持続可能性を見いだし、根付かせていくというコンセプトです。

その作業の中で、横浜シュタイナー学園がとくに意識したことは、個々の取り組みや事象を積み上げていくことに加えて、そこに見いだされる持続可能性をまとめあげて大きな全体性のなかに包括していくために何が必要とされるのかを探ることでした。個々の事象が有機的に絡み合って全体の営みをかたちづくるものこそが生命の営みであり、そこに、人がともに生を共有するなかで持続可能な社会を生み出していくための大きなヒントがあるからです。

「17の目標と169ものターゲットに細分化されたSDGsの達成に向かうなかで、それらを貫いて脈動する生命をそこに吹き込み、秩序ある全体性に導くにはどうしたらよいのだろうか。」

これがサステイナブルスクールの取り組みのなかで常に意識していた問いでした。横浜シュタイナー学園のサステイナブルスクール活動の成果物によって、多くの方にその問いを共有していただければ幸いです。

横浜シュタイナー学園サステイナブルスクール活動の成果物

-

かながわユネスコスクールネットワーク(KAN : Kanagawa UNESCO ASP Network)

かながわユネスコスクールネットワーク(旧称:神奈川県ユネスコスクール連絡協議会)は、神奈川県のユネスコスクールが連携して自主的に組織している連絡協議会です。

神奈川地域のユネスコスクールやESDに取り組む学校や大学が、顔の見える関係からユネスコの理想実現への取り組みを築いていこうと、2年の準備期間を経て2015年12月に発足しました。2021年4月現在、10校のユネスコスクールと候補校、2校のASPUnivNet加盟大学(玉川大学教育学部/東海大学教養学部)がゆるやかにつながり、大会の開催や情報交換を中心とした活動を行っています。

横浜シュタイナー学園は2016年に同協議会が開催するユネスコスクール神奈川県大会の会場校となり、企画運営を中心的に担い、実り豊かな大会を実現しました。以下にその報告書を公開しています。

2018年には、12月15日(土)に開催した神奈川県大会(会場:玉川大学)に向けて、横浜シュタイナー学園よりユネスコスクール神奈川宣言の採択を提案し、当日、協議会で検討を重ねた宣言が採択されました。

-

にいはる里山交流センター

横浜シュタイナー学園の南東に広がる横浜北部でもっとも大きな里山は、横浜市が地権者と協定を結び、市民の森として整備しています。

その入り口に位置づけられた にいはる里山交流センターは、横浜市に委託された環境NPOによって運営され、里山を活用した様々な市民活動を仲介しています。横浜シュタイナー学園はこのNPOの協力を受け、谷戸の田んぼでの稲作体験を初めとする様々な教育活動に取り組んでいます。

-

新治市民の森愛護会

人の営みと自然が共生してかたちづくられてきた里山型の自然は、人の手入れがなくなると荒れ果ててしまいます。衰退する里山の生活を補うかたちで、シニア世代の市民ボランティアが集まり里山の保全を行う新治市民の森愛護会が結成されています。

横浜シュタイナー学園は同会の支援を受けて、里山の竹林から3年生の家づくりの材料となる竹を切り出させていただいたり、七夕かざりの笹竹を提供していただいたりしています。また、愛護会に参加して活動する生徒もいます。

-

横浜西田公園愛護会

6年生から園芸の教育活動のカリキュラムを組んでいる学園は、8年生の園芸教育として公園の保全美化活動を行っています。2016年6月、自治会の高齢化が進み公園愛護会の担い手が減少するなかで、教育事業である学園が横浜市緑土木事務所より公園愛護会結成のお誘いをいただいたのです。

-

豊かで多様な学びを保障する社会づくり

横浜シュタイナー学園は、子どもたちが子どもらしさを失うことなく安心して成長できる社会、豊かで多様な学びを保障する社会を築くために以下の協議会・団体に参加協働しています。

ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト助成実績

横浜シュタイナー学園はユネスコスクール加盟後の早い段階から、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟/株式会社三菱UFJ銀行によるユネスコスクールSDGsアシストプロジェクト助成に応募し、多年にわたり助成対象に採択していただいています。一部の報告書を以下に公開しています。

-

2022年度:第14期SDGsアシストプロジェクト

テーマ:〈暗示型ホールスクールアプローチ〉見える化プロジェクト

-

2021年度:第13期SDGsアシストプロジェクト

テーマ:循環型社会理解の基礎となる体験型「暮らしと仕事」学習(継続プロジェクト)

横浜シュタイナー学園第13回助成活動報告書(PDF) -

2019年度:第11期SDGsアシストプロジェクト

テーマ:循環型社会理解の基礎となる体験型「暮らしと仕事」学習(継続プロジェクト)

横浜シュタイナー学園第11回助成活動報告書(PDF) -

2016年度:第8期ESDアシストプロジェクト

テーマ:循環型社会理解の基礎となる体験型「暮らしと仕事」学習(継続プロジェクト)

横浜シュタイナー学園第8回助成活動報告書(PDF) -

2014年度:第6期ESDアシストプロジェクト

テーマ:主に6~9年生の4年間のつながり、および、教科間のつながりを意識した〈ESDカリキュラム〉構築の取り組み

横浜シュタイナー学園第6回助成活動報告書(PDF) -

2012年度:第4期ESDアシストプロジェクト

テーマ:児童生徒の集団における自他境界の身体的理解と言語的理解

-

2011年度:第3期ESDアシストプロジェクト

テーマ:物理学を通じた電気と社会の関わりの学び、英語を通じた異文化理解の取り組み

SDGsアシストプロジェクトの事例紹介ページに紹介いただきました

2022年11月、ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトの事例紹介ページに横浜シュタイナー学園・第11期アシストプロジェクト『循環型社会理解の基礎となる体験型「暮らしと仕事」学習プロジェクト』の報告を紹介していただきました。

2022年度第1回ユネスコスクール意見交換会での発表

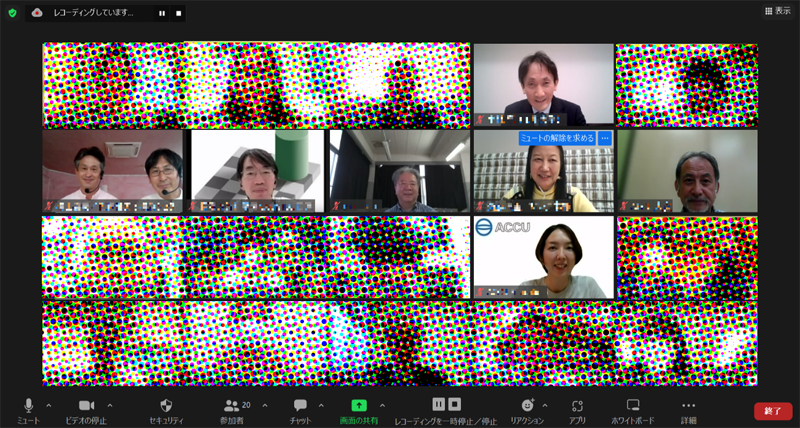

2022年9月27日(火)に開催された2022年度第1回ユネスコスクール意見交換会にて、横浜シュタイナー学園が「SDGs 活動、ESDの根底を支える:子どもと世界を結びつける授業」をテーマに発表の場をいただきました(画面2段左の2名が当学園発表者)。意見交換会では初の模擬授業形式のプレゼンテーションを行い、玉川大学の小林亮先生(画面最上段)、ユネスコ・パリ本部ユネスコスクール責任者の斎藤珠里さん(画面2段右から2番目)からも好評をいただきました。

以下のページにに詳細な報告が公開されています。

ユネスコスクール定期レビュー

2022年度より、文部科学省により、5年ごとのユネスコスクール定期レビューがはじまりました。加盟年の早い学校から選定されるとのことで、横浜シュタイナー学園は初年度のレビュー対象校218校に入りました。

● レビューは、以下のような構成をとりました。(2022年度)

プログラム 実施状況 備考 1 活動チェックシートの提出 2022年7月提出 11項目の評価内容について5段階の自己評価を行い、それぞれの項目に参考となる資料を添付して提出しました。

提出した自己評価シート(PDF)2 オンライン研修会への参加 2022年8月23日参加 7年生担任:横山義宏,英語科:渡辺未穂子,事務局:佐藤雅史の3名が参加 3 有識者書面レビュー 2022年12月15日付で通知 提出した活動チェックシートおよび年次報告書(本ページに公開中)に基づいた有識者の書面レビューが実施されました。3名のレビューアドバイザーによる総合評価は5点満点中の4でした。 ● 参考までに、横浜シュタイナー学園の定期レビューの結果を以下に紹介します。

2022年度横浜シュタイナー学園定期レビューの結果

プログラム 評価 貴校における自己全体評価 5 レビューアドバイザーによる全体評価 4 レビューアドバイザーによる評価シート(PDF) 中期活動改善計画の提出 不要 *評価の基準 5:よくできている 4:できている 3:普通 2:改善点がある 1:改善が必要 ● レビューアドバイザーからいただいたコメントは以下の通りです。

アドバイザー 評価シートにいただいたコメント レビューアドバイザーA先生 - 環境、異文化、地域体験とバランスの取れた先進的な数々のESD の取り組みを実践されていることに敬意を表します。このまま取り組みを継続し、他校への模範であり続けていただくことを望みます。

レビューアドバイザーB先生 - サステイナブルスクールとしても、高い意欲をもってダイナミックに取組を進められていると感じられる。特に、里山における保全活動については、地域のNPO、学園、環境のそれぞれにとってメリットの大きい「三方よし」となっている取組であり、今後もさらに深めていっていただきたい。

- チェックシートに記述されているユネスコスクールの教育的アプローチとの違いについてだが、シュタイナー教育の理念に基づく様々な取組は、ユネスコスクールとして目指しているESD の理念と大きく離れたものではないと思われる。

レビューアドバイザーC先生 成果: - 横浜北部最大の里山での環境保全活動、「体験型『暮らしと仕事』」学習プロジェクト、イスラム教・イスラム文化の学びなど、活動計画の多くを達成している。

改善点:

- 学習指導要領に沿った教育課程ならびに年間指導計画を提示してほしい。

- ユネスコスクールの意義と役割を今一度確認して、学校全体としての取り組みを検討していただきたい。

- ESD の推進拠点として、学校のホームページを活用し、その役割を示してほしい。

- ユネスコスクールとして、学校間交流や国際的な行事への参加、国際的な取り組みを行ってほしい。

- 学内ならびに学外の方による学校評価を行い、学校運営や地域社会との係わりに反映していただきたい。

● レビューアドバイザーからご指摘いただいた改善点について、私たちは以下のように取り組みます。

いただいたアドバイス わたしたちの取り組み 1 シュタイナー教育の理念に基づく様々な取組は、ユネスコスクールとして目指しているESDの理念と大きく離れたものではないと思われる。 ありがとうございます。

ユネスコスクールの目標と私たちの教育目標は完全に合致していますが、その実現においては、クラスの生き生きとした現実から学びを織り上げていく現場主義こそが手段とならなければなりません。それは時として、ユネスコ本部の方向付けとの矛盾を生み出しますが、それはとても健全なことです。

たとえば、ユネスコスクールで義務とされる国連の記念日の学びへの導入は、綱領によって教育を縛る流れを助長する可能性もあり、私たちの教育アプローチになじみません。国連記念日が問いかける人権感覚や平和の希求については、平時の学びのなかで自然に培われる実践を行っています。子どもの発達段階と学びの流れの中で教育的な価値が見いだされれば、今後、明示的に取り組むこともあると考えています。

ESD for 2030*には、「実施の枠組み」を問い直すcritical thinking skillsの重要性が掲げられています。国連、ユネスコ、国家主導の教育がもつトップダウン体質の「深い次元での変容」に向けて、その成員であるわたしたちユネスコスクール自身が働きかけ続けていくことこそ、SDG4達成の核心をなすものだと考えます。その文脈において、今回のレビューの評価項目にホールスクールアプローチ、ホールインスティチュートアプローチに関する項目が皆無であったことは、たいへん残念に思います。2 学習指導要領に沿った教育課程ならびに年間指導計画を提示してほしい 横浜シュタイナー学園の学びと学習指導要領との比較は興味深いテーマだと思いますが、それは研究者の仕事だと考えます。横浜シュタイナー学園は、教育における自治をもっとも大切にする学び舎だからです。学びの現場においてクラスと教員の個性からその都度生まれてくる生きた授業計画こそ、子どもたちのためになると私たちは考えています。

なお、学習指導要領を踏まえた横浜シュタイナー学園の学びの考察が、ルポルタージュ「ルポ・シュタイナー学校の1年」として共同通信社から刊行されています。3 ユネスコスクールの意義と役割を今一度確認して、学校全体としての取り組みを検討していただきたい。 次年度の取り組みとして計画しています。成果は学園紀要「野ばら」として刊行し、公開の報告会も開催します。 4 ESDの推進拠点として、学校のホームページを活用し、その役割を示してほしい。 ユネスコスクール公式サイトの先進的な活用事例を構築し、公式サイトの活性化に寄与するために、横浜シュタイナー学園のESDコンテンツは公式サイトに集中させてきました。今後もその取り組みを継続していくとともに、学園のサイトから公式サイトへの導線をより明確にし、公式サイト上ではカバーできない領域については学園サイトを充実させていきます。 5 ユネスコスクールとして、学校間交流や国際的な行事への参加、国際的な取り組みを行ってほしい。 学校間交流は全国のヴァルドルフ/シュタイナー校との間で、以下のような交流を頻繁に行っております。 - 古代オリンピック大会合同開催(関東3校)

- 8年生劇の相互鑑賞(関東3校)

- 6年生奈良旅行での京田辺シュタイナー学校訪問交流

- 東京賢治シュタイナー学校12年生オイリュトミー舞台の招待公演受け入れ

- 全国シュタイナー学校高等部の集いへの参加(9年生)

- 海外との交流は、英語と中国語による文通を中心に取り組んでいる

- 地域に多く居住しているインド人の方々との英語交流も計画中

国連の記念日については、本項の1の取り組みに書いたとおりです。

6 学内ならびに学外の方による学校評価を行い、学校運営や地域社会との係わりに反映していただきたい。 今回のレビューがまさにそれに相当すると考えています。 この度のレビューのために多くのご準備と時間を割いていただきましたことに、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

第4回ユネスコスクール神奈川県大会採択 ユネスコスクール神奈川宣言

かながわユネスコスクールネットワーク(旧称:神奈川県ユネスコスクール連絡協議会)は、2018年12月15日(土)に玉川大学で開催された第4回ユネスコスクール神奈川県大会において、ユネスコスクール神奈川宣言を採択しました。この宣言は、大会の開催に向けて横浜シュタイナー学園が提案・起草し、メンバー校が検討を重ねた上で、以下の最終案を採択したものです。

まず、教育は先生、子ども、保護者や地域に生きる人々の自由な精神生活から生まれる文化的な営みであることを確認し、地球市民的な意識はそこから発展していくことを文言にしました。これは2014年のユネスコスクール世界大会の宣言に寄せた一文にも通じる考えです。

そして、神奈川のネットワークには、横浜シュタイナー学園のようにNPOが運営する学校や、東海大学のユースセミナーでつながる様々な民族学校など、校種を越えた交流があります。このような交流で得た学びを、「個性豊かな文化と文化が出会い、相互に影響し合いながら」、「すべての子どもたちの心身の特性を含む個性、民族的・文化的・言語的な背景の多様性に応じて」という文言にまとめました。

また、教育がシステムである限り、子ども中心の教育を実現することは困難であり、そのような教育の持続には限界があります。子どもの前に立つ先生一人ひとりの真の自立と自主性が保障されてこそ、教育に生命が注がれるという思いを込め、最後の2文を練り上げました。

ユネスコスクール神奈川宣言

- ユネスコスクールの使命は、豊かな教育文化を通じて人々に地球市民としての意識を育て、持続可能な社会をつくることです。

- ユネスコスクールのネットワークは、個性豊かな文化と文化が出会い、相互に影響しあいながら、より豊かな教育文化を築いていくためのプラットホームであることをここに確認します。

- 豊かな教育文化は、子ども中心に築かれるのでなければなりません。

- すべての子どもたちの心身の特性を含む個性、民族的・文化的・言語的な背景の多様性に応じて、その子どもたちにふさわしい教育文化を生み、育てられるよう、校種や機関を越えた連携を築いていくことが必要です。

- 豊かな教育文化が生まれ育つためには、教職員とそのサポーターの教育活動が自主性、自立性に委ねられていることが重要です。

- 教育活動の自主性の保障と、それに裏付けられた多様性への指向、そしてお互いの活動に敬意をもってつながっていく姿勢こそが、ユネスコスクール活動のもっとも重要な持続可能性の要件です。そのように足下から考え、実践していくことで、私たちはSDGsを目標達成に向けて力強く推進していきます。

2018年(平成30年)12月15日

神奈川県ユネスコスクール連絡協議会加盟校一同

横浜シュタイナー学園のユネスコスクール活動公開資料集

当学園の実践するユネスコスクール活動の詳細については以下の公開資料をご覧ください。

-

変容につながる16のアプローチ

SDGsを生かした学校教員の取組文部科学省サステイナブルスクール事業を継続するかたちで、2019年度にユネスコ・アジア文化センターの取りまとめで行われたSDGs教材づくりのプロジェクトの成果物として『変容につながる16のアプローチ-SDGsを生かした学校教員の取組』が刊行されました。横浜シュタイナー学園はNPOの特性を活かし、気候変動研究を専門とする保護者がアドバイザーとして関わりました。本冊子では、コラムを担当しています。

-

横浜シュタイナー学園 サステイナブルスクール報告書

こんなにいっぱい!! 日常に生かし 育てる ESDサステイナブルスクール(ESD重点校)に採択された横浜シュタイナー学園の3年間の事業報告として、本学園のESDのエッセンスをわかりやすくまとめた冊子です。

英語版はこちらに / English version is here

*本資料を「実践事例・学習指導案」に登録していただきました。

「実践事例・学習指導案」のページへ* 紙媒体の冊子を実費(300円+送料)でお分けできます。

こちらからお申し込み下さい。【サステイナブルスクール報告書 第1刷~第3刷 正誤表】

文部科学省ユネスコスクール公式サイトのリニューアルにともない、報告書記事中で参照しているURLが変更になっています。該当の冊子をお持ちの方は、以下のPDFを印刷してご活用ください。

【サステイナブルスクール報告書 第1刷 正誤表】

『横浜シュタイナー学園・サステイナブルスクール報告書 2016年9月~2019年1月』第1刷に以下のような誤りがありました。お詫びして訂正します。第2刷以降の版では修正済です。

-

P.6 ESD解説

(誤)「ESDの推進を2005年に国連が採択し、ユネスコが中心となって推進しています。」

(正)「国連が第57回総会でESDの推進を採択し、2005年からユネスコが中心となって推進しています。」 -

P.18 リード文

(誤)「見てましょう。」→(正)「見てみましょう。」 -

P.40 生徒の詩

(誤)「バランスが現れた」→(正)「バランスが摂れた」

-

P.6 ESD解説

-

『キラリ発進!サステイナブルスクール』

ESD重点校事業(サステイナブルスクール)を紹介する冊子『キラリ発進!サステイナブルスクール ~ホールスクールアプローチで描く未来の学校~』(ユネスコ・アジア文化センター刊)に、学園の活動報告と展望が掲載されました。

-

第2回ユネスコスクール神奈川県大会ご報告

2016年8月27日、神奈川県ユネスコスクール連絡協議会主催の第2回ユネスコスクール神奈川県大会が、当学園を会場校として十日市場校舎で開催されました。詳細な報告を「第2回ユネスコスクール神奈川県大会報告」として公開しています。

第2回ユネスコスクール神奈川県大会報告

報告書目次(登壇者肩書きは当時のものです)

-

第一部:キースピーチ「子どもの内発性に即したESD実践の可能性」

講演者:マーティン・ローソン(ドイツ・キール教員養成所責任者/国際ヴァルドルフ・カリキュラム策定委員) -

第二部:パネルトーク「地域資源とネットワークで育てるESD」

パネラー:

・ 吉武美保子(横浜市にいはる里山交流センター職員)

・ 小正和彦(横浜市幸ヶ谷小学校校長)

・ 広木敬子(横浜市立永田台小学校教務主任)

・ 小林裕子(横浜シュタイナー学園教員)

進行:佐藤雅史(横浜シュタイナー学園事務局長) -

第三部:全員参加ワークショップ「もしも世界が100人の村だったら?」

ファシリテーター:韓朱仙(横浜シュタイナー学園教員) -

付録1:大会総評

・ 小林亮(玉川大学教育学部教授)

・ 小貫大輔(東海大学教養学部教授)

・ 永田佳之(聖心女子大学文学部教授)

・ マーティン・ローソン(ドイツ・キール教員養成所責任者/国際ヴァルドルフ・カリキュラム策定委員)

・ ウルリケ・ローソン(国際ヴァルドルフ・カリキュラム策定委員) - 付録2:神奈川県ユネスコスクール連絡協議会(現かながわユネスコスクールネットワーク)年譜

-

第一部:キースピーチ「子どもの内発性に即したESD実践の可能性」

-

2014年ユネスコスクール世界大会記念 ユネスコスクールESD優良実践事例集

「国連・持続可能な開発のための教育の10年」の最終年を記念して、2014年にユネスコスクール世界大会が日本で開催されました。その大会で配布されたESD優良実践事例集に横浜シュタイナー学園の実践「化学・農業実習を通して地球環境を学ぶ」が掲載されています(P.188)。

-

『ユネスコスクールの今 ― ひろがり つながる ESD推進拠点』

2014年ユネスコスクール世界大会を記念して刊行された冊子『ユネスコスクールの今 ― ひろがり つながる ESD推進拠点』(ACCU刊、日本語/英語)に、当学園が岡山宣言に託すメッセージとして応募した「詩」が紹介されました。

永田佳之『「ESD推進のためのユネスコスクール宣言」から読み解く日本のESDの成果と課題』にて、『ESDの神髄について再び考える機会を与えてくれた「詩」に感謝しており、ユネスコスクールからこうしたメッセージが生まれたこと自体が救いでもあった。』と評されています。

-

2014年ユネスコスクール世界大会に寄せられた宣言に託すメッセージ集

2014年ユネスコスクール世界大会に寄せられた『日本のユネスコスクールから発信! ESD推進のためのユネスコスクール岡山宣言(仮称)に託すメッセージ』に、当学園が応募したメッセージが掲載されています。このメッセージは『ユネスコスクールの今 ― ひろがり つながる ESD推進拠点』にも取り上げられて、紹介されました。

ESD推進のためのユネスコスクール岡山宣言(仮称)に託すメッセージ

学校名:特定非営利活動法人 横浜シュタイナー学園

ESDは世界を変えるだろうか。

そう問う前に、別の問いを立ててみよう。ESDというビジョンを手がかりに、わたしたちは、教育という営みそのものを変えることができるだろうかと。

その問いへの探究を通して、教育という営み全体をESDと呼べるまでに高めることができたとき、ESDという言葉はその役割を終えるだろう。

教育とはほんらい、社会と人類とを持続発展させていく源泉だから。友よ、その源泉をまず、みずからのうちに抱こう。

世界を変える力の源は、ひとりの人間の自由な精神の発露にあるのだから。横浜シュタイナー学園 ユネスコスクール年次報告書

文部科学省に毎年報告している年次報告書がすべてご覧いただけます。

横浜シュタイナー学園 刊行物

-

学園紀要「野ばら」Vol.28

「野ばら」Vol.28はユネスコスクール特集号です。特集の内容はこちらをご覧ください。

-

学園紀要「野ばら」

学園の教育について、様々な視点から実践報告している教育資料となります。

-

「ルポ・シュタイナー学校の1年」

時事通信社の文部科学省付記者が学園の授業に取材したルポルタージュです。

-

続「ルポ・シュタイナー学校の1年-自由への曳航-」

「ルポ」の続編です。

Yokohama Steiner School – English Documents

The details of UNESCO Associated Schools activities practiced by Yokohama Steiner School are published as materials below.

-

Yokohama Steiner School Sustainable School Project Report

Learning that Nurtures Human ExistenceA report from ‘Research on Curriculum, Learning, Teacher Education of Alternative Schools in Japan'(research chair, Atsuhiko YOSHIDA) by Grants-in Aid for Scientific (Japan Society for the Promotion of Science). Collaboration with Yokohama Steiner School.

The Japanese version is here / 日本語版はこちらに. -

UNESCO Associated Schools ESD Good Practices in Japan

The UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development 2014 was held in Japan to commemorate the final year of the UN Decade of Education for Sustainable Development (ESD). The practice of Yokohama Steiner School, “Learning about the global environment through practical training in chemistry and agricultural,” is published in the ESD Best Practices Book distributed at the event (P.188).

The Japanese version is here / 日本語版はこちらに. -

UNESCO Associated Schools in Japan as Bases for Promoting ESD – Current Status and Way Forward

The message entrusted to the Okayama Declaration by our school was introduced in “UNESCO Associated Schools in Japan as Bases for Promoting ESD ― Current Status and Way Forward” (published by ACCU/Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO). This is a booklet published in commemoration of UNESCO ASPnet International ESD Events 2014.

In this booklet, Mr. Yoshiyuki Nagata describes our message as follows.

“I am grateful for the poem, which has provided an opportunity to reconsider the heart of ESD, and it has been a relief that such a message was delivered by a UNESCO Associated School”.Can ESD change the world?

Let us ask anogher question before asking that:

Can we change education with the help of the vision of ESD?When we, through the search for the answe,

make the whole activity of education improve

to the level that can be called ESD,

the word ESD will have fulfilled tis role,

Education is essantially a source to develop society

and humankind in a sustainable manner.Dear friends, hold the source in your arm first.

The source of the power to cahnge the world

lies in the expression of the free spirit of an individual.* Translated by ACCU from the original Japanese text. -

The English web page of Yokohama Steiner School

過去の活動報告

-

-

-