- さのにほんだいがくちゅうとうきょういくがっこう

-

佐野日本大学中等教育学校

- Sano Nihon Univ. Secondary School

- 種別中等教育学校または中高一貫校等 地区関東地区

- 主な活動分野環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 食育

| 所在地 | 〒327-0192 栃木県佐野市石塚町2555 |

|---|---|

| 電話番号 | 0283-25-3987 |

| ホームページ | https://ss.sano-nichidai.jp/ |

| 加盟年 | 2017 |

2024年度活動報告

生物多様性, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 持続可能な生産と消費, 食育, 貧困

<令和6年度の活動報告>

当校は「自主創造」「師弟同行」「文武両道」を建学の精神とし、佐野(栃木県)の地から世界に羽ばたく人材の育成に努めている。その中でも「自主創造」を教育上最も重要な課題と捉え、生徒達が自ら考え・行動することを求めている。ESDの実践においては「国際理解教育」を中心に活動を行っており、数多くの海外派遣・生徒受け入れを実施する「実学型プログラム」を充実させている。

ユネスコスクールの認定からわずか7年目を迎えるが今年度は創立60周年を祝うイベントが各月で実施されたことに伴い、前年度までと同様のプログラムを実施していくことが困難であった。そこで、全学年生徒が実施している総合探究の授業を活用し、「環境」や「文化多様性」「平和」などのテーマについて分科会形式で学ぶ機会を設置した。本校の親大学である日本大学から多様な分野で研究を続ける教授・講師を招聘し、複数回の学習発表会を実施している。また、2月・3月には保護者をゲストとして迎え入れ、全校生徒が参加する一大発表会を実施する予定である。

また、本校が中心に据えている海外での研修はコロナ以降平常実施に戻り、生徒たちの活躍の機会が広がってきたように思える。様々な制約は残るものの、次年度以降は一人でも多くの生徒たちが、一つでも多くの学びの機会に触れることができるように願うばかりである。今年度もオンライン交流を含めた国内外の教育機関との活動を実施した。

【活動報告】

①国内外のUNESCOスクールとのOnline交流

年度開始当初は国内外のUNESCOスクールとの交流を計画していたが、勤務校における諸行事が重なってしまい、UNESCOスクール以外の海外校との交流を実施することになった。

・中国 北京月壇中学とのOnline交流(令和6年6月4日/11月19日)

北京月壇中学は北京市に位置する公立中学・高等学校である。日本語を外国語科目として設定する中国国内唯一の公立学校であり、日中間での政府交流行事などで活躍する学校である。本校と当該校は10年以上に亘って姉妹校関係を維持しているが、この背景には本校が位置する栃木県佐野市の国際交流協会やロータリークラブからの支援がある。現在はOnlineでの文化交流を定期的に実施している。

交流に参加する代表生徒は、自分自身が紹介したい日本文化に関するプレゼンテーションを作成し、発表を行った。ここ最近は両校の生徒に人気であるアニメ・漫画の文化や、日本食に関する発表が多く、月壇生徒も比較的親しみやすい内容である。

②「What’s your World Peace?」アートフェスの継続(令和7年1月現在では未実施)

令和4年度秋に試験的に実施したアートフェスである。ロシアーウクライナ間での戦闘や、イスラエルでの軍事侵攻、また地震などの災害によって世界中が混乱に陥っている中で、UNESCOスクール憲章である「平和教育」について生徒たちに考えさせる絶好の機会として、生徒たちが考える平和をアート形式で発表してもらう場を設定。

この取り組みの最大のポイントは栃木県内すべてのUNESCOスクール及びキャンディデート校と協働した点にある。(数校の学校とプロジェクトを展開することは過去の例としても存在したが、県全体として実施をした例は稀である)。令和6年度は令和7年2月頃の実施を予定している。

③異文化交流・異文化理解教育の促進

本校における教育活動の大きな柱の一つである異文化理解教育であるが、コロナ以降平常に戻り、多くのプログラムが実施された。これにより、環境、文化多様性、国際理解、平和、持続可能な生産と消費、などのUNESCOスクールとしての重要テーマが実学として生徒が携わる機会が増え、活気に満ち溢れてきた。

・マレーシア姉妹校生徒派遣(令和6年6月7日~6月15日)

マレーシアのクアラルンプールにあるSri UCSI Secondary Schoolは本校の姉妹校として2017年から交流を続けている。コロナウイルスに伴う自粛期間以降、初となる訪馬であったが、企業訪問・姉妹校訪問・ホームステイ・現地研修等を通じて、多くの学びを得た貴重な機会となった。令和5年度に来日したマレーシア生徒をホストした日本人生徒の多くが訪問することとなり、そのほとんどが「再会」を喜んでいた。

プログラムの実施に当たり複数回の事前学習を実施したが、その中で①宇都宮大学に留学している2名の学生を招聘し参加生徒との交流会を実施、②近隣のイオンモールを訪問した研修を実施した。マレーシアFieldworkでは毎年現地のイオンモールを訪問し、特別プログラムを実施しているが、国内でのイオンモールでの担当者からの研修を経ることによって、より深い学びを促すことができた。

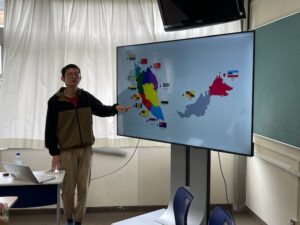

(事前研修①の様子 - 宇都宮大学学生の招へい)

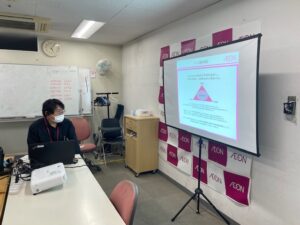

(事前研修②の様子 - イオンモール研修)

・駐日アイルランド大使による講演会(令和6年9月11日)/駐日モルドバ共和国大使による講演会(令和6年11月27日)

駐日アイルランド大使であるダミエン・コール氏/駐日モルドバ共和国大使であるドゥミトル・ソコラン氏を本校にお迎えし、講演会を実施した。本学園創立60周年を記念するイベントである。本校生徒がアイルランド/モルドバ共和国という国について学ぶのは初めてのことであるが、大使自らのプレゼンテーションはともて分かり易く、多くの生徒達が両国に興味を抱く良い経験となった。

↓ダミエン・コール 駐日アイルランド大使

↓ドゥミトル・ソコラン 駐日モルドバ共和国大使

・ハンガリー姉妹校生徒受入(令和7年3月8日~3月13日)

2021年に実施された東京オリンピックにおいて、栃木県がハンガリーチームのキャンプ地となったことがきっかけとなり、栃木県の働き掛けにより、交流が開始。2019年に姉妹校としての提携を行った。両校生徒の派遣・受入を基本としているが、2023年12月には第三回目の生徒派遣を行い、翌2025年3月には現地校生徒の受入を実施予定である。

交流は現地生徒宅でのホームステイ体験及び現地校での授業体験が中心であるが、近隣都市であるウィーンを訪問したり、JETRO(日本貿易振興機構)を訪問し、研修を受けるなど、単なる姉妹校交流にとどまらない。とりわけJETROではSDGs活動が盛んであるヨーロッパ諸国での事例について研修を受けるなど、UNESCOスクール活動の枝葉を伸ばす活動となった。

↓2023年12月のハンガリー訪問

④その他の特徴的な活動

・UNESCOスクール活動団体「GLOBE」の運営

本校では2017年のUNESCOスクール参加以前より、海外派遣に限らず、校内での異文化理解学習等を含めた様々なグローバル教育活動を実践してきたが、その活動の教育効果をより高めるため、また生徒主体で運営するため、生徒による活動団体である「GLOBE」を立ち上げた。6年制の学校である本校では、中等3年生~5年生を「コア学年」とし、学校内外での様々な活動に率先して参加するように促しているが、2021年の立ち上げ以降、在籍する生徒達と協働し、全校生徒に働きかける機会を設けてきた。ただし、在籍生徒達の進級に伴い、新たなメンバーを獲得するためのプロモーションを行い、長期的に継続可能な仕掛けづくりが必要である。

・服のチカラプロジェクト

UNESCOスクールに所属する他の学校の多くも取り組んでいる「服のチカラプロジェクト」であるが、本校においては6年連続で実施しており、毎年度当初にSDGsに関する基本概念を理解すべく、中等1年~3年を対象に特別講義を実施している。本来は、生徒自身の出身学校や、居住地等でのプロモーション活動を実施するところであるが、コロナ感染を鑑み、学校在籍生徒保護者の身を対象として実施した。また、このプロモーションの一環として「ポスターコンテスト」を実施している。これを通じ、一人ひとりの生徒が、現在地球上で起こっている問題点に対しての当事者意識を持つことができるように工夫をしている。

来年度の活動計画

①国内外のUNESCOスクールとのOnline交流

先述の通り、令和6年度は本学園の創立記念行事とのスケジュールバッティングが多数発生したため、本来準備していた活動のキャンセルが必要となった。次年度は通常運航に戻ることもあり、国内外のUNESCOスクールとの交流を実施したい。今となっては「Onlineなくしてはありえない」という状況である。物理的な「Face to Face」が持つ力はそのままに、新たな手法で「発展的な学び」を展開していきたい。UNESCOスクールに所属生徒達であるからこそ、その特徴を最大限に活かし、世界中のUNESCOスクールとの交流を行う。

②「What’s your World Peace?」アートフェスの継続

今年度は栃木県内のUNESCOスクールと協働する形で実施をしたが、そのプロモーションや運営については課題が残る。特に、各学校及び生徒達のモチベーションには大きな乖離が見られ、それ以前にどのレベルで平和教育やホールスクールアプローチが取られているのか等によっても、その在り方が変化していく。一定レベルでのコンセンサスをはかり、そのうえで本プログラムを実施することのほうが、よい高い教育効果が生まれることになると考える。

③異文化交流・異文化理解教育の促進

本校が元来促進してきた、生徒の海外派遣・受入活動が徐々に再開されていくことに期待するうえで、グローバル教育を通じて、異文化に触れ、理解する機会を設定していきたい。地球市民の育成が強く求められている昨今であるからこそ再度その重要性を認識するべきテーマである。

④ESDに関する教職員の理解促進

UNESCOスクールはESDの拠点校であることを踏まえ、その内容と学校で実施する教育活動に齟齬があってはならない。そのため、各教科を担当する教諭はもちろん、学校全体のスタッフが同じベクトルで歩まなければならないが、その教職員の意識統一を徹底するための職員研修やトレーニングを複数回実施していきたい。