- じゆうのもりがくえんちゅうがっこうこうとうがっこう

-

自由の森学園中学校・高等学校

- Jiyunomori Gakuen Junior & Senior High School

- 種別中等教育学校または中高一貫校等 地区関東地区

- 主な活動分野生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, エコパーク, ジオパーク, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)

自由の森学園遠景

| 所在地 | 〒357-8550 埼玉県飯能市小岩井613 |

|---|---|

| 電話番号 | 042-972-3131 |

| ホームページ | https://www.jiyunomori.ac.jp/ |

| 加盟年 | 2017 |

2024年度活動報告

生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, エコパーク, ジオパーク, グローバル・シチズンシップ教育(GCED), その他の関連分野

自由の森学園の取り組みについて

目標および内容:

地球環境の問題と地域や学園の課題、そして自分自身をつながりとして認識し、自らの行動によって解決していく体験をすること。

自由の森学園のESDの構造は大きく教育実践と学園経営の二本立てになっている。前者の教育実践面は、「中学ESD総合 森の時間」や高校選択授業などを軸に展開されるものであるが、それ以外に生徒の自主的な活動(天ぷら油プロジェクトなど)も含まれる。

大切にしている事:

1,日本と世界で起きていることは、他人事ではなく自分たちにつながっている問題だという認識をつくること。このことは、気候変動

問題だけではなく、平和や貧困などの世界的な課題全てに共通する要素である。時間や空間が隔たった人々への想像力、共感が必要で

あり、ここを耕すことと正しい知識は両輪である。

2,また、誰かがやるのではなく自分(たち)が行動するという姿勢の形成。

3,可能な限り現場におもむき、目で見、話を聞き体験的に学習すること。

4,生徒たちに対する教育実践とともに、学園が具体的に脱炭素等のESDに取り組むことが、教育を実のあるものとしていく重要な鍵である。地球環境の未来を子どもたちに託すのではなく、今真剣に大人(学園)が取り組むことが、タテマエとしての環境教育を脱し、

未来を構築するパワーとなると考える。多大な投資をしなくても経営的なバランスを保ちつつ脱炭素に舵を切れるという経営実践は、

国際的な脱炭素目標が実現可能であることを実証してしている。

教育機関の脱炭素経営は、単なる経営方針ではなく教育・ESDの実践でもあると考える。

自由の森学園の概況について

本学園は「点数によらない評価、競争を廃した教育」を掲げ、対話と思考、表現を重視した授業づくりを軸とした教育実践を創出するため1985年に開校しました。

独自の教科カリキュラムと授業、芸術・表現の教育の重視、生徒主体の学校行事、高校における100講座の選択授業などが特徴です。前後期に手渡される「学習の記録」は各教科全て文章による記述で作成されています。

そのような学びを求めて県内・県外を問わず様々な地域から約940名の生徒が通っている(うち160名が寮生)が、学園が立地する「飯能」の里山・森林地域の文化と環境に関わることで、自分の住む地域社会の持続可能なあり方について体験的に学んでいます。更には国際社会全体の持続可能性を考え、地球市民および平和と非暴力の文化、自立して行動する認識と姿勢を育てることを目標としています。また、異文化を学ぶ入り口として、高校の選択講座では、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、韓国語、中国語などの語学講座や、外国の文化そのものを学ぶ講座など開講しています。

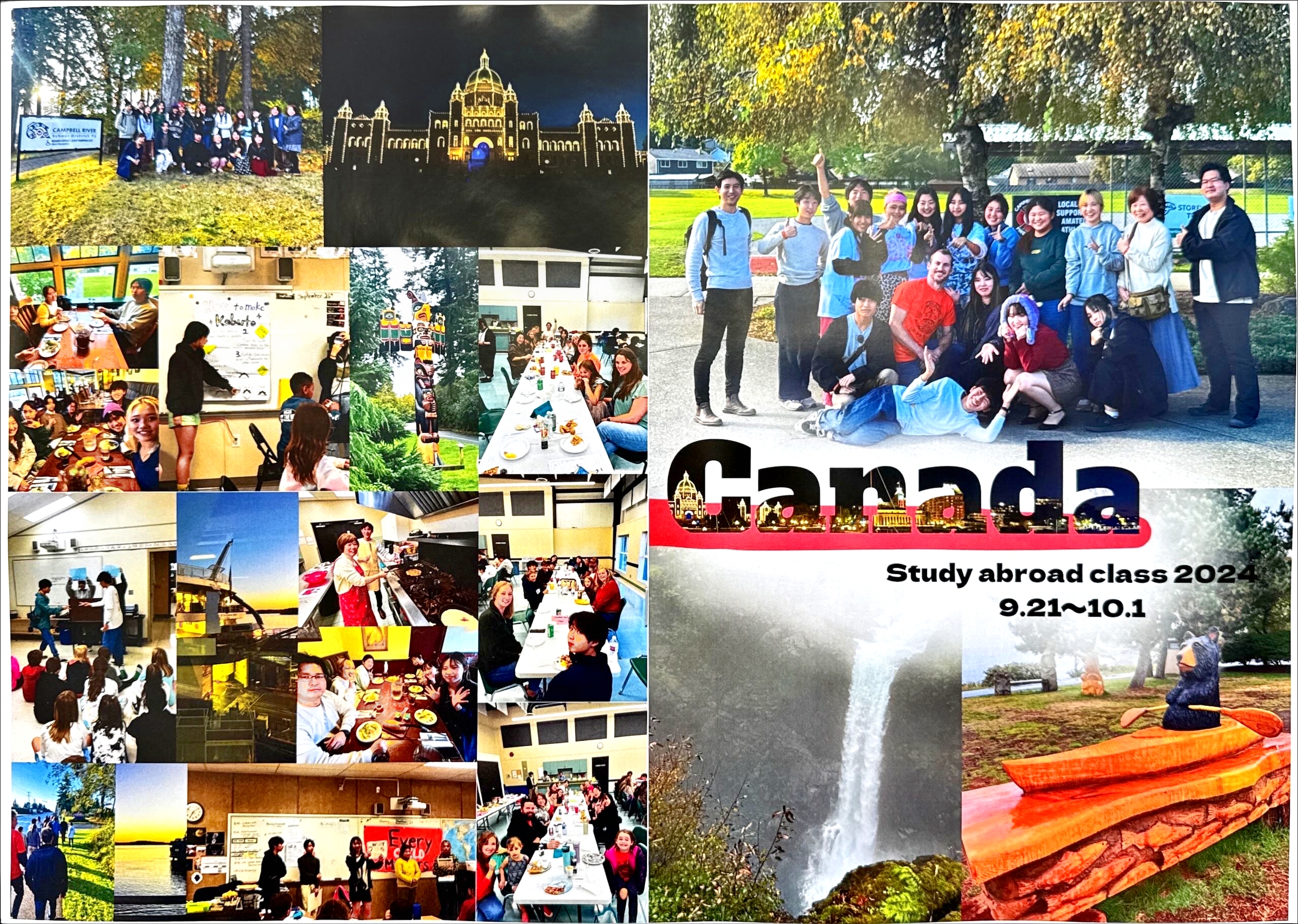

海外研修プログラムも実施しており、2014年より姉妹校提携を結んだ韓国のサンマウル高校へ8月に韓国へ留学し、1月に生徒を受け入れる交換留学等を実施しました。また、英語科の選択授業では8月にカナダでの留学を実施しました。異文化学習および文化の多様性と文化遺産の尊重について体験的に学んでいます。

自由の森学園がESDを教育実践の一つの柱としたのは、学園の立地する豊かな自然環境を基盤とした授業実践が蓄積されていたことが背景にあるが、同時に学園の理念そのものがESDの方向性に合致しているということがある。競争や序列をてことした教育を排し、人間のもつ好奇心や成長する意欲に立脚した学びを構築すべく自由の森学園は創立した。これまでの実践の多くは、外的な動機ではなく内発性を重視し、もともと人間に備わる自立する意欲に依拠した授業をつくりだす営みであった。

この志向性は、生徒の学びや生活だけではなく、開校当初から併設されている食堂の運営方針とも同一のものである。農薬や化学肥料を極力避けた食材を用い、添加物を使わない安全な食事の提供は、子どもたちの成長にとって欠かせないものと考え、創立以来食堂は直営としている。

2020年より、学園寮の重油ボイラーを木質バイオマスボイラーに切り替え、地域で出る産業端材(廃材木)をエネルギーとして利用し、地域と繋がり、生徒が環境について感じ、学べる場所の象徴として運用を始めた。

運用より5年を迎え、運用当初のいくつかの問題を乗り越え、今では木質ボイラーを見学に来校する方もいるほどになっている。この木質バイオマスの利用、取り組みは、飯能木質バイオマスエネルギー協議会(http://hanno-biomass.com)との共同運用となっており、学校の枠組みを越えた地域の持続可能なエネルギー利用について発信する場になっていくことを期待している。特に2023年度頃から学外の学会(教育科学研究会全国大会)、研究会、団体等からの講演、出演依頼が増えたのはこれまでの報告の通りだが、今年は生徒と共に講演に行き、多くの場で取り組みについて発表、普及する機会が増えた。また、授業内で学園のエネルギー・脱炭素に関する特別講義が複数の学年で行われるようになったのが昨年までとの違いである。

飯能環境市民フェスタに天ぷら油プロジェクトが出展している様子 6月8日

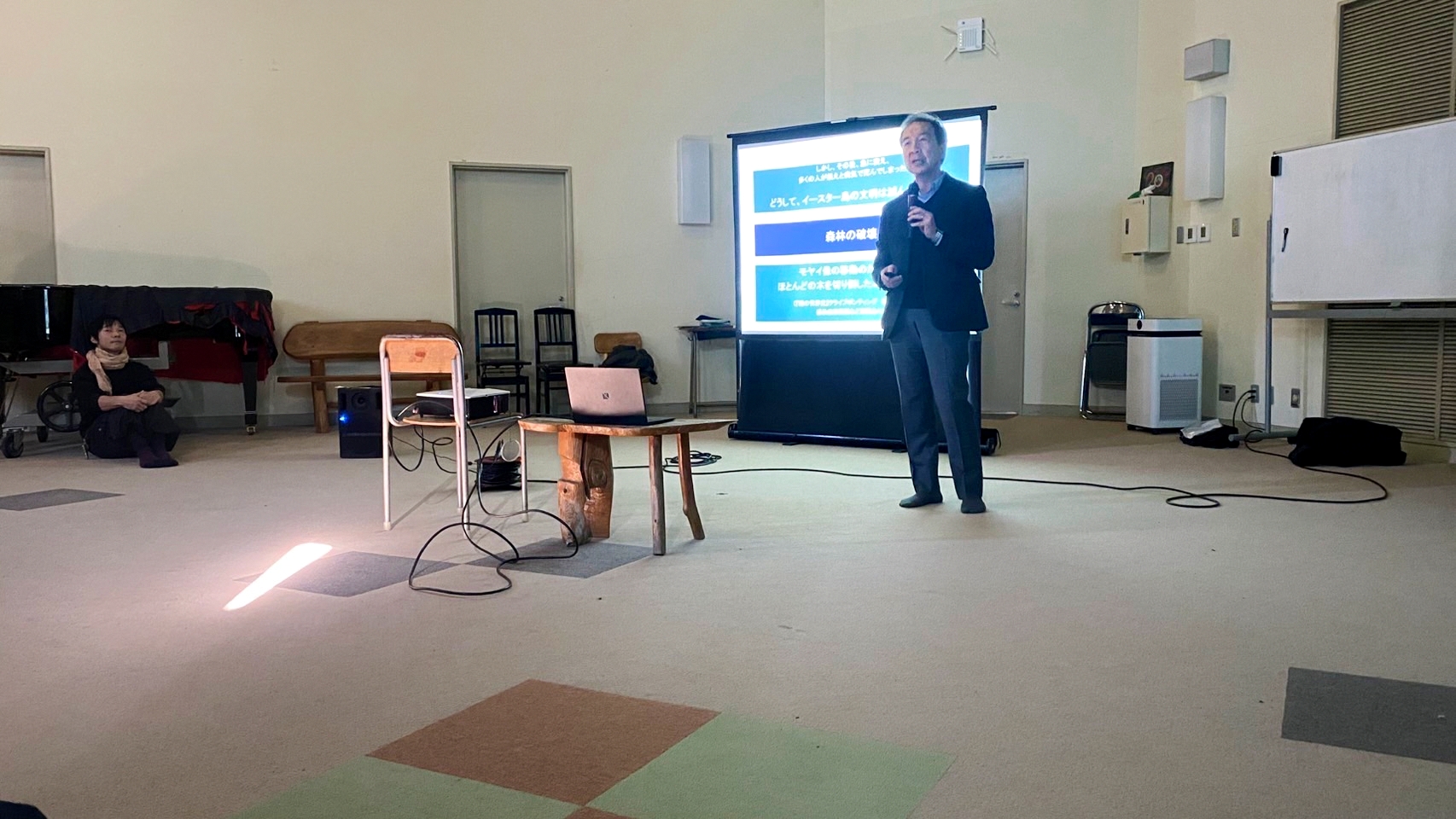

給食配食センターひまわりの会での講演 自由の森学園 1月23日

エネルギー・脱炭素に関する特別講義 自由の森学園

また2020年に、公用車の1台、2021年にもう一台の公用車もBDF(再生天ぷら油)車両に切り替えた。

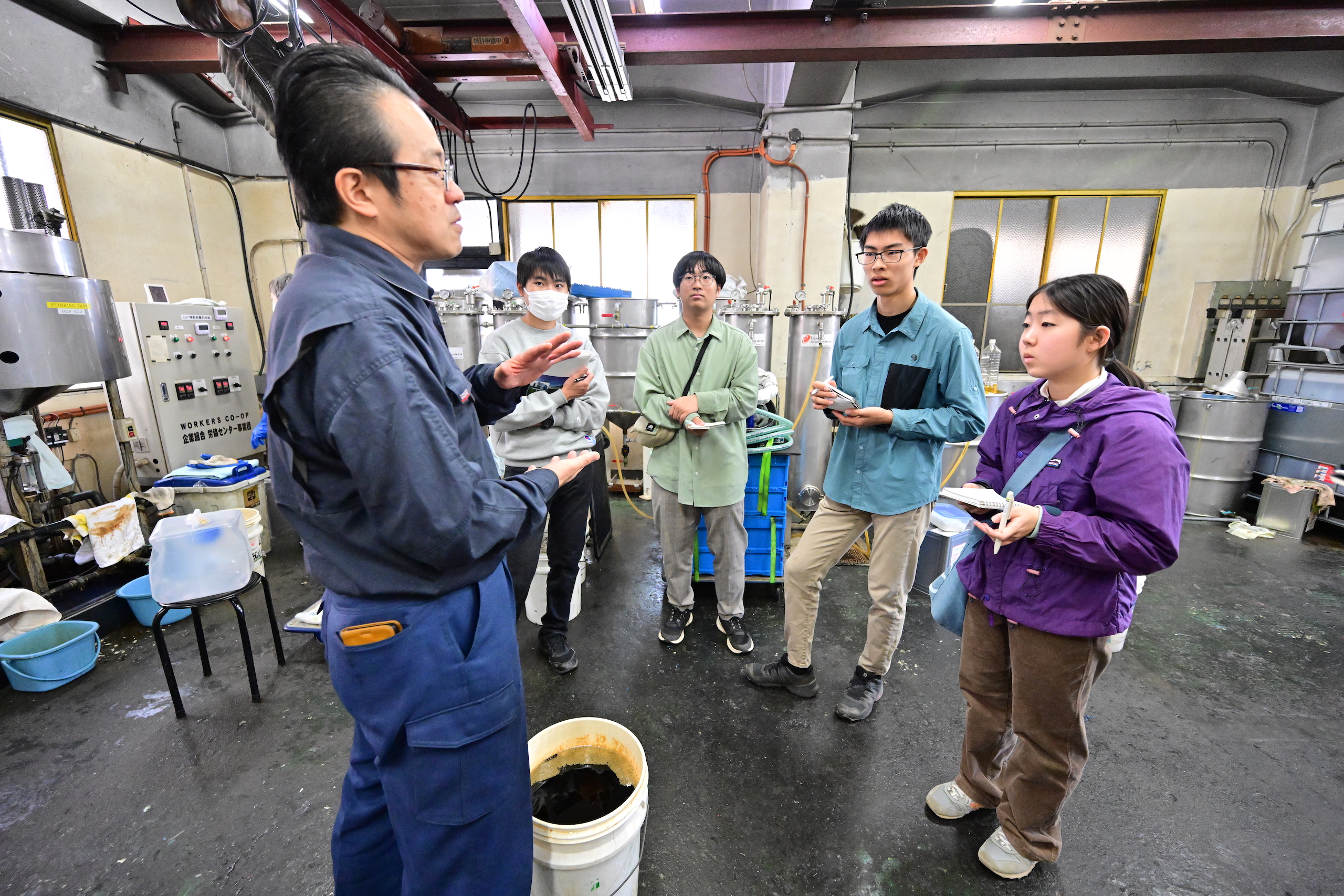

ワカーズコープさんと生徒による天ぷら油の回収 自由の森学園

学園内では「天ぷらカー」として広く知られ、校外学習やスタディーツアーなどは、その車両を使用し、カーボンニュートラル、持続可能な開発および持続可能な暮らしを目指している。

天ぷらカーを天ぷらプロジェクトの生徒が維持管理をしている様子。

天ぷらカーにBDF燃料を補充している様子。

天ぷら油をBDF燃料に変える工場の見学

てんぷら油(BDF燃料)に関する取り組みでは、今年の体育祭、学園祭、音楽祭のすべての行事の音響機材で、てんぷら油(BDF燃料)発電機を用い、カーボンニュートラルな行事を行った。

またこの活動には保護者や地域の方々にも協力していただき、来校時に使用済みてんぷら油を持参してもらい、呼びかけから油の回収までを生徒が中心となるプロジェクトが進行し、現在も活動している。11月の公開教育研究会では、その取り組みについての分科会を立ち上げ、学園内外の方へこれまでの成果を報告した。

天ぷら油(BDF)発電機で体育祭を運営する 自由の森学園

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/2024/11/blog-post_28.html

その活動は、複数のメディア(朝日新聞SDGs ACTION!、飯能日高ケーブルTV等)に取り上げていただいた(昨年度)。

https://miraimedia.asahi.com/school_01/

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search?q=てんぷら

ESDに関する自由の森学園の学びを広く知っていただくために、アースデイ東京の実行委員として長年参加し、毎年春に行われる、代々木公園でのアースデイ東京にブースを展開している。

毎年生徒が多数参加し、持続可能な社会を目指す次世代の若者たち中学生、高校生とアースデイに参加してくれた方々との交流がその場で始まるのが興味深い。

自由の森学園 アースデイ東京のブースの様子

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/アースデイ東京

このような取り組みを総合的に評価され、

2024年2月6日に開催された、脱炭素チャレンジカップ2024にて、本学園が文部科学大臣賞を受賞しました。

脱炭素を目指した活動を行う学校・団体・企業・自治体などを表彰する全国大会 脱炭素チャレンジカップ2024 にて、

本学園の取り組みが文部科学大臣賞(社会活動分野)を受賞しました。

脱炭素チャレンジカップ2024で、文部科学大臣賞を受賞しました。

自由の森学園の脱炭素の取り組み、及び天ぷらプロジェクトなどの生徒の活動とESDが高く評価されました。

脱炭素チャレンジカップ2024で、文部科学大臣賞を受賞しました。自由の森学園

プレゼン審査には、ESD選択講座のサステナラボの生徒、環境学の生徒にも協力してもらいました。

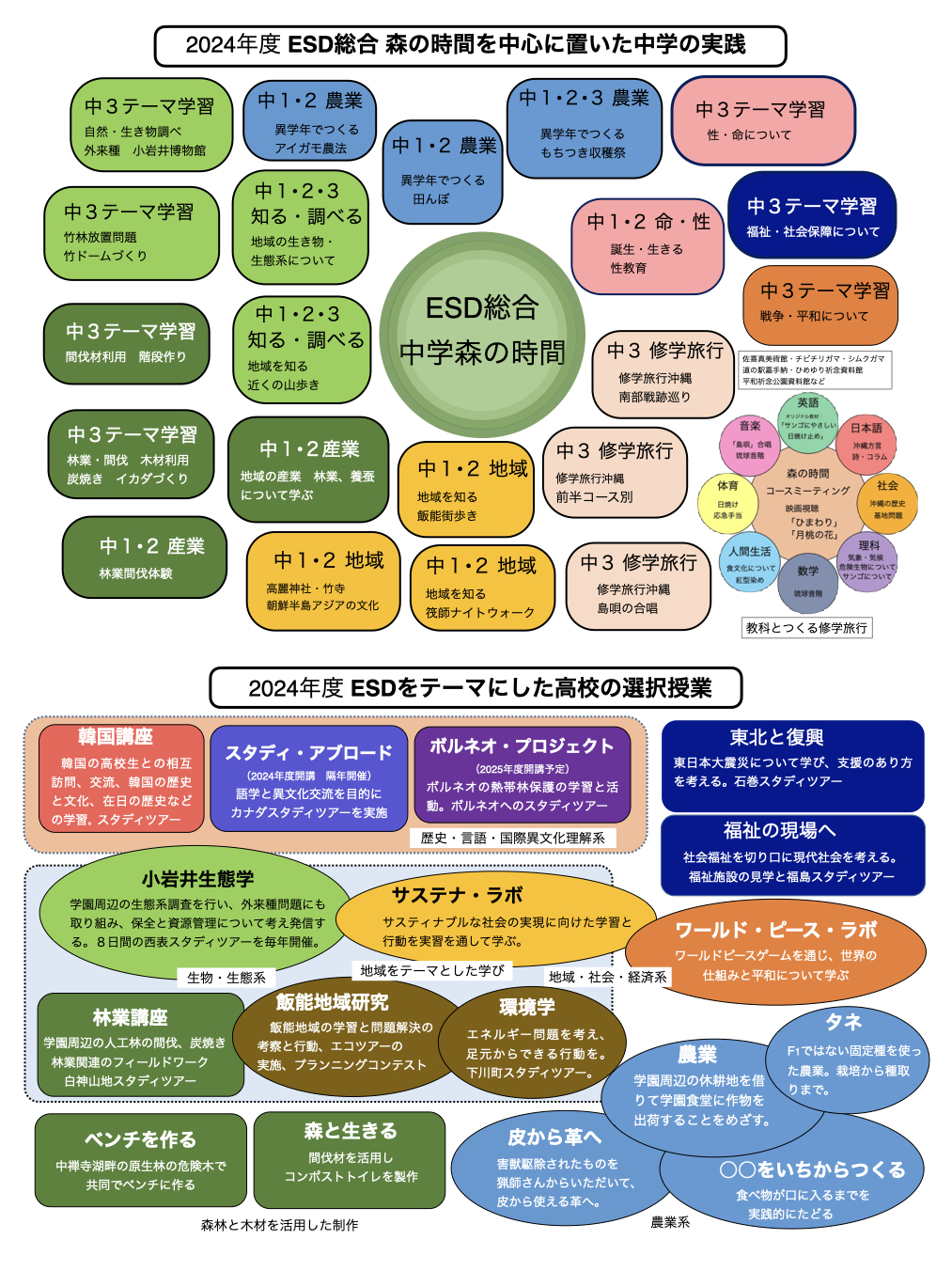

自由の森学園のESDに関する活動について

①中学では総合的な学習の時間に、ESD総合「森の時間」という名前を冠し、飯能地域全体を学ぶ場として様々な活動的な授業を行い、②高校では3年間で誰もが選択できる選択授業としてESDに関わる授業を多く開講している。また、③学内の食堂は、徹底した手作り、安全な食材の使用、地域の食材の使用にこだわっており、自分達の口に入るものがどう作られているかを知ることがESDの役目を果たしている。④公開教育研究会、学会等では、自由の森学園での 天ぷら油BDF燃料活用の始まりと、これまでのあゆみについて生徒が主体となり分解を立ち上げ、報告検討会を行なった。自由の森学園が「SDGs/ESDとどう向き合っているか」については、2021年のオンラインでの公開教育研究会で作成した動画内(https://youtu.be/ulXYTHiLiWQ)で、学園で取り組むSDGs/ESDについて紹介している。⑤再生可能電力やエネルギー等、経営・運営の側面からの活動があり、教育、食と生活、運営の3つの柱で活動を行なっているのが自由の森学園のESDの特徴である。

⑤については冒頭で紹介しているため、主に①から④に関する活動実績を以下に紹介する。

① 中学 ESD総合「森の時間」の活動(総合的な学習の時間)

3年間のテーマ・カリキュラム

「稲作・地域のフィールドワーク ~そして林業・ナイトウォークへ。地域学びの集大成、地続きの学びとして沖縄修学旅行へ」

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20中学森の時間

○1年次

1年次は、種もみまきをし、田んぼに苗を植え、稲を育てた。同時に、1年生、2年生が共に協力して行う異学年交流の場として、田んぼづくりに取り組んだ。収穫した米で餅をつく収穫祭を行った。飯能地域のフィールドワークから始め、竹寺、子の権現、龍崖山、柏木山、高麗神社、巾着田等、地域の昔からの産業である「林業」に関係するものを発見することからスタートして、今後学園に隣接した人工林で間伐体験も行う。「林業」という産業の持つ持続可能性、そして一度自然に手を入れたらその後も手を入れ続ける必要があること、生物多様性などを学ぶ。木材を入間川に流し江戸に送っていた、筏師の営みを追体験をするナイトウォークの準備がまもなく始まる。生活をつくることを目的に、7月に川沿いでキャンプも行なった。卒業までに入間川と同じ距離の、74kmを歩き切ることを目標にしている。同時に、「自分のこと、他人のこと」「ひととひと」などをはじめに二次性徴に向けた性教育を通し多様性についても取り組んでいる。

自由の森学園中学校の田んぼづくり

○2年次

2年次には、1年間を通して田んぼでの米づくりを進めながら、江戸時代に木材を筏で流した川沿いを学校からスタートして名栗げんきプラザまで歩く約6時間、24kmのロングナイトウォークを行うことをメインとして準備を進めた。その過程で、「地域を歩くことで地域を知る」をテーマに、地元の小岩井地区、高麗神社、南高麗地域等を歩き、練習、準備を重ねた。ナイトウォークは山から伐り出した材木を筏にし、それに乗って名栗川を下った職人が帰りに実際に歩いた道のりの追体験でもある。夕方から夜間に歩くことでホタルやシカなど、山間地域ならではの野生生物に出会える体験となる。今年は、新型コロナの影響もおさまり、宿泊を伴う活動となったため、生徒にとっても感動的、印象的な活動となった。後期は、自分とは何か?多様な他者、自分の命、他人の命、性教育を取り組んだ。また、同時に3年次に行う行事である、修学旅行づくりが始まっている。

自由の森学園中学の田植え唄

自由の森学園中学校 筏師ナイトウォーク 名栗の山を歩く

○3年次

また、2年次の後期からつくり始めた修学旅行実施に向けた取り組みである。自由の森学園の修学旅行は、学校が決めたプラン等が決まっているわけではなく、これまでの「地域をよく見て、自分で歩き、考える活動。私たちの地域。」の延長、地続きの学びとして捉え、生徒がどんな沖縄に出会うか?出会いたいか?を自分たちでいくつかのコースを提案し、自分たちで決め、旅をつくる修学旅行づくりになっている。今の自分が立っている足元が、沖縄の地に変わった時、どんな出会いや学びをつくって行きたいかについて、半年以上かけてつくっている。今年は、沖縄の海・文化に出会う(座間味島)、沖縄のひとに出会う・民泊(伊是名島)、沖縄の自然・文化と出会う(名護ヌーハの浜)の3コースが立ち上がった。修学旅行の後半は、ガマ(鍾乳洞)や基地、佐喜眞美術館、ひめゆり資料館、平和祈念公園等を訪れる平和学習を行っている。

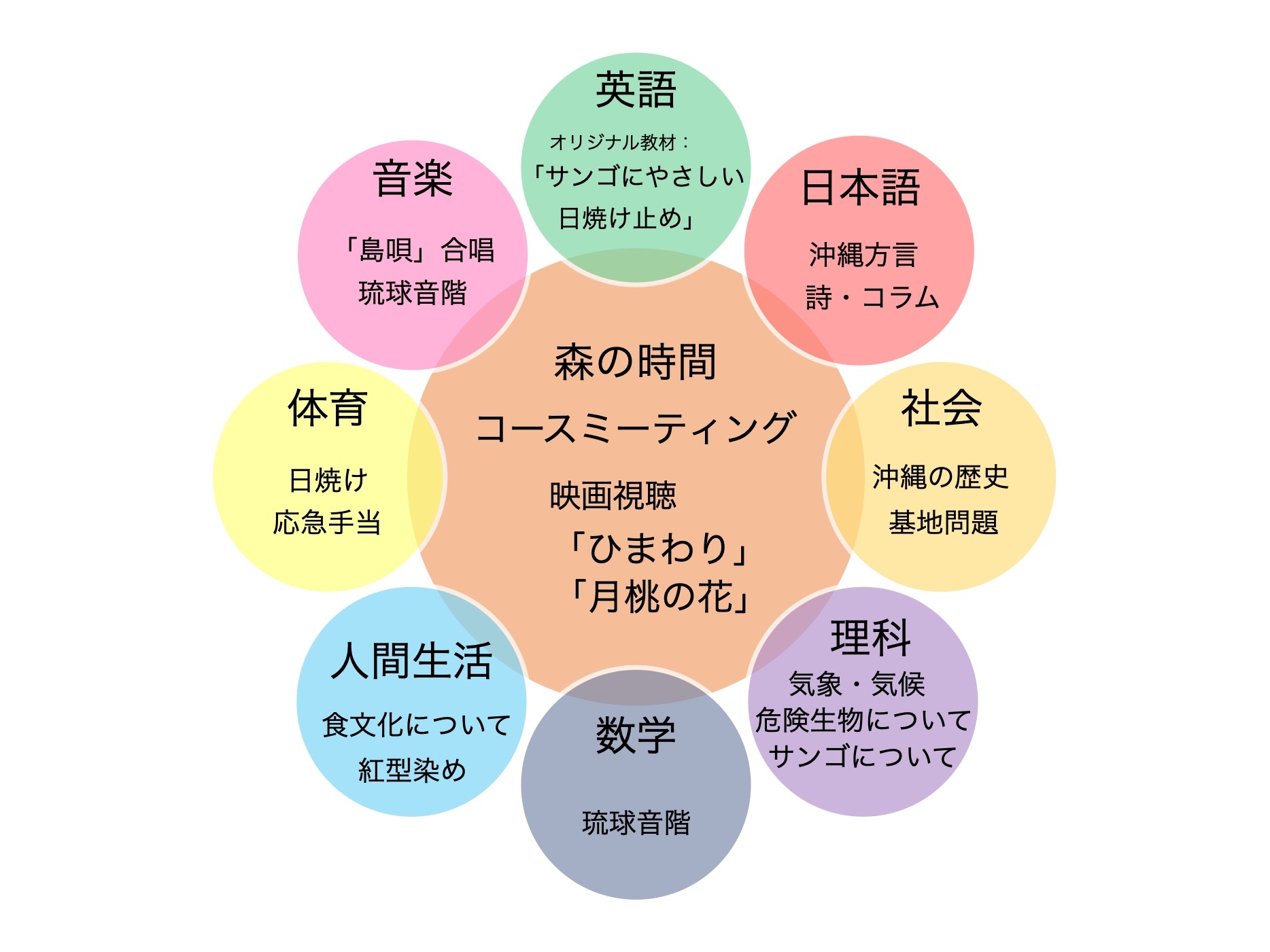

森の時間(総合)だけでなく、授業のカリキュラムとして、教科授業ともタイアップし、修学旅行・沖縄を教材化している。日本語(国語)、英語、数学、社会、音楽、体育、人間生活科(家庭科)、理科等の8教科が横断的に沖縄に関する授業を実施し(下図参照)、約半年間の事前学習を行ったのちに出発している。旅を終えた後、下級生に向けた修学旅行報告会を行い、旅で出会った事、体験等を伝える機会をつくった。

後期の終わりは、3年間のESDの取り組みを元に、生徒が様々なテーマについて探求し発表を行うテーマ学習に取り組んでいる。今年度は、学校交流、外来種を食材にする食堂、筏を作って筏師ナイトウォーク、戦争はなぜ起こるのか、自由の森の自由についての5つのテーマを生徒が立ち上げ、そのテーマに取り組みたい生徒がクラスを越えて集まり、学びをつくっている最中である。3月の学習発表会でまとめを発表することになっている。

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD中学修学旅行沖縄

自由の森学園中学校 教科の枠を越え多面的・多角的に学ぶ修学旅行の事前学習

自由の森学園中学校の修学旅行 沖縄の人に出会う・民泊(伊是名島)

自由の森学園中学校の修学旅行 沖縄の海・文化に出会う(座間味島)

自由の森学園中学校の修学旅行 沖縄の自然・文化出会う(名護ヌーハの浜)

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20中学森の時間

② 高校での選択授業の活動(選択授業は通年履修)

○林業講座(総合)

学園周辺の民有林を借りて間伐などの作業を中心に、森林とその生態系、産業としての林業に関する諸問題、森林による炭素固定(カーボンニュートラル)等を学ぶ。自然科学、社会科学、労働、地域という4つの視角で森林を考えることを目指している。林業を学ぶことを通じて森林を含む地域環境と気候変動の危機にある地球環境について学ぶ講座である。

学園周辺での活動は主に、学園裏の人工林の間伐整備作業を行う。今年は、来年度建設予定の新食堂棟に使う柱材を講座で伐り出すことになり、4寸材が5m通しで採れる材を伐採、搬出をし、地元の製材屋さんに製材を依頼しているところである。

今年も、7月に4泊5日の白神山地スタディーツアー(秋田、青森)を行なった。期間中、野営をし普段関東では出会わないブナの原生林や、秋田スギの美林に囲まれる貴重な経験となった。11月には足尾銅山で鉱毒により破壊された森林の爪痕を見るスタディーツアーを行った。対照的な森林を見ることにより、自然科学、社会科学、労働、地域という4つの視角で森林を考える事ができると考える。

自由の森学園 高校選択講座林業のスタディーツアー白神山地

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20林業講座

○サステナ・ラボ(総合)

「サステナブルとは?」という問いをもとに、気候変動、エネルギー問題、マイクロプラスチック問題などについて体験的に学びながら構造的理解を深めている。サステナブルな社会に向けてのアクションを重ねながら、最終的に自分の言葉で「サステナブルとは」を表現する。

自由の森学園 選択 サステナ・ラボ

今年度は、新たな取り組みとして拓殖大学生との合同スタディツアーを2 回実施し、意見交換や高大連携の可能性を探った。

自由の森学園 選択 サステナ・ラボ

開講当初から海洋マイクロプラスチック問題について学んできたが、今年度はより足元に目を向け、学園近くの河で魚を採取し体内のマイクロプラスチック調査を行った。

結果、全ての魚からマイクロプラスチックが検出された。今回調査した入間川は上流域のため、主要因として①工事用プラスチック資材②家庭での洗濯水に混入する化学繊維が考えられる。

そこで化学繊維の洗濯実験を行い、洗濯方法による流出の違いや有効的な対策法について考察を重ねた。

今後は、要因①については市に②については洗濯機メーカー等に要望・提案を行うことも視野に入れている。

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20サステナ・ラボ

○ベンチをつくる(木工 美術)

中禅寺湖にあるホテルの庭で、風倒木となったミズナラの木を預かり、それを製材しベンチにつくり変え、また元の森に返しゆっくりと朽ちていく。朽ちゆく木にもう一度、人が触れ合う時間と場所をつくりだし繋げる講座。

高校選択講座ベンチ 自由の森学園

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search?q=ベンチ

○環境学(公民科)

スタディーツアーで、佐賀大学、玄海原子力発電所、洋上浮体式風力発電(五島市)、長崎平和資料館などを訪問し、エネルギーの観点から、日本と世界の環境について学ぶ講座である。

自由の森学園 選択 環境学スタディーツアー 佐賀大学

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20環境学

○韓国講座(総合)

韓国は日本に距離的にも一番近くにある外国です。共通する文化や歴史もあり、違う文化もあります。韓国の高校生と仲良くなるために、韓国にスタディーツアー(8月)に行いました。サンマウル高校との交流は19年目を迎えました。ZOOMを利用し事前に交流を重ね、韓国スタディーツアーを実施することができました。都内の女性と戦争の平和資料館での研修、宿泊をともなった県外研修も行いました。1月には、韓国サンマウル高校の生徒を受け入れる交換留学を行いました。期間中、戦後80年についてシンポジウムを開催した。

自由の森学園 高校韓国講座 戦争と女性記念館

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20韓国講座

○飯能地域研究(公民科)

飯能地域に目を向け、人と出会い、モノと出会い、文化と出会う中で、地域を見ていく視点と自分自身の関わり方について学び合っていきます。飯能市が企画をして、飯能市の魅力を伝えるプランを公募する、高校生が案内するエコツアー、飯能プランニングコンテストへの参加、自由の森のある飯能二区地域の子供たちとの交流イベントなど、校外での活動を行なっている。

自由の森学園 選択 飯能地域研究 ガイドツアー

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/2019/01/blog-post_69.html

○福祉の現場へ(公民)

社会福祉を切り口に、現代社会を考える講座です。社会福祉の現状を知るには、福祉の現場に実際に出向き、自分の目で確かめ現場にいる方々からお話を聞くことが大切だと考えています。

障害者福祉事業所、児童福祉施設、国立ハンセン病資料館と全生園等を訪問しました。講演者をお呼びし、障害児者の家庭介護問題の講演会、能登地震のボランティアの特別授業を行なった。

2024年より高大連携協定を結んだ、聖学院大学心理福祉学科と連携し合同授業を行いました。例年、岩手県釜石市の仮設住宅や福島の農家さんのところへボランティア、スタディーツアーを行なっている。(今年は開催せず)

https://www.jiyunomori.ac.jp/gakuen/teikei.php

自由の森学園 選択 福祉の現場へ 青梅市内の障害者施設の見学

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20福祉の現場へ

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/2024/03/blog-post_10.html

○タネ(理科)

近年出回っている「F1品種」と「固定種」の違いを学び、「固定種」の種から大根、ナス、トマトなどを育てる。固定種からは継続的にタネが収穫でき、そのタネが次年度の講座の教材となる。地域の畑をお借りし、体験的に学んでいる。

自由の森学園 選択 タネ

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20タネ

○皮から革へ(総合)

飯能市では、年間約200頭のシカ、イノシシ等が有害駆除として殺処分されています。お肉は狩猟者が食べますが、皮は焼却処分や埋められたりしています。皮を革へと加工してブックカバーやペンたてなどの道具に加工します。捨てられている皮の有効活用を考えたり、害獣の問題について考えています。

高校選択講座 皮から革へ

○東北と復興(地理、現代社会)

改めて「復興」とは何かということを1年かけてともに考えている。災害後の時期によって「復興」の形は変わります。「復興」のために必要なことは何か、自分達に出来ることは何か、ということを探っていく経験を通して、自分たちの身の回りの困っている人や困っていることにも目を向け、7月に宮城県石巻市、12月に福島県浜通りにスタディーツアーを行いました。

自由の森学園 選択 東北と復興スタディーツアー

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20東北と復興

○ワールド・ピース・ラボ(公民)

今「平和」と言う言葉は人類が豊かな暮らしをする事だけでなく、「地球にとっても」平和にあることが求められています。しかし、広く世界を見渡すと、すべての人が安心・安全に暮らせる環境が整えられていく一方で、いまだに戦争が続いている地域もあります。現在の地球で起きている課題を知り、出来るだけ自分の暮らしにつなげて考えるような時間を作っています。8月の3泊4日で、広島へスタディーツアーを行いました。

ワールド・ピース・ラボ 広島スタディーツアー

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESDワールド・ピース・ラボ

○Study Abroad(外国語)

2000年より14回目の開催(近年は隔年開催)となった、カナダのバンクーバー島のキャンベルリバーと言う街でホームステイ・スタディーツアーを行いました。こちらの授業では、現地の小学生から高校生と交流するための事前準備を行い、帰国後は11日間のホームステイ・スタディーツアーのまとめをつくり発表しました。

帰国後につくった報告会用冊子の表紙 study abroad

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/Study%20Abroad%20スタディアブロード

○日本の芸能(体育)

高校3年生日本の芸能では、昨年高校2年生の必修体育の授業で踊った岩崎鬼剣舞(一番庭)の授業の中ではできなかったデコ踊り、引っ込みに取り組み、岩崎鬼剣舞の一番庭を全て通して踊れるようになり、新たにもう一つ岩崎鬼剣舞の演目に取り組んでいる。

また、例年夏休みの期間を利用して、日本三大盆踊りの一つ、郡上踊りの地、岐阜県郡上八幡を訪れ、日本の芸能を生で体験するスタディーツアーを行なっている。(今年は開催せず)

自由の森学園 選択 日本の芸能 郡上おどり(昨年の様子)

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/選択日本の芸能

○小岩井生態学(理科)(今年度休講)

理科・生物学的な視点で、飯能地域の森林、農地、市街地を含む空間の生態系を調査、データ収集を行っている。単なる生き物好きで終るのではなく、野外で毎週フィールドワークを行い、自然環境の再生や保全、生物多様性、外来生物、持続的な資源管理について学んでいる。学年末の学習発表会では、1年間の学びを学園の生徒、大人に向け、生き物の世界を発信することを最終目標とし、理科室の1部屋を博物館のように展示を作り、生き物の魅力を伝えている。毎年10月に、生きものにひたすら出会うスタディーツアーin西表島を7泊8日間で実施している。島内では、干潟や、河川、マングローブ林での生き物調査や、カンムリワシ、夜間のイリオモテヤマネコのルートセンサス調査等を行い、毎年成果をあげている。

西表島での活動の様子(2023年度)

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20小岩井生態学(地域生態学)

③ 学園食堂の活動

食事に使う全ての出汁は、毎日早朝から昆布から煮出したり、パンは小麦粉を捏ねて食堂内で焼くほど、すべての食事を徹底して手作りしている。食生活部の取り組みは、これまでにもメディアに取り上げられている。最近では講談社からレシピをまとめた本が出版されている。

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000320016

パン自由の森学園の食堂内で焼き上げる手作りパン

自由の森学園食堂 手作りりんごジャム

減農薬の野菜、抗生物質を使用しない食肉の使用、地域の食材の使用にもこだわり、また生ごみは敷地内のコンポテストで完全処理して選択講座の農業等で使用している。また、食堂で使用済みの天ぷら油は、食堂内で使う石鹸やBDF車両に用いている。

自由の森学園 食生活部 減農薬の野菜、抗生物質を使用しない食肉の使用など、こだわりの食堂。

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/search/label/ESD%20食生活

④自由の森学園での ESDの始まりと、これまでのESDのあゆみについて

埼玉県飯能市に1985年に開校した自由の森学園中学高等学校。独自の教育理念をもち、豊かな自然環境を活かした環境教育を積極的に実践してきました。2017年にユネスコスクールに加盟を認められました。

開校以来、毎年秋に公開教育研究会を開催し、教育研究者や市民の方々を学園に招き学園の教育を開き、研究研鑽を積んできました。今年度は、自由の森学園での天ぷら油BDFプロジェクトの始まりから、これまでのあゆみについて、生徒活動の主体で分科会を立ち上げ報告と検討を行いました。てんぷら油(BDF燃料)に関する取り組みは、学年世代を越えてプロジェクトとして継承され、今年も体育祭、学園祭、音楽祭のすべての行事の音響機材で、てんぷら油(BDF燃料)発電機を用い、カーボンニュートラルな行事が行われました。生徒の声かけから、保護者への理解が進み、来校時に使用済みてんぷら油を持参してもらうような新たな活動の展開が始まってきています。回収ボックスの設置など、生徒が中心となるプロジェクトが進行し、現在も活動している。11月の公開教育研究会では、その取り組みについての分科会を立ち上げ、学園内外の方へこれまでの成果を報告した。

https://jiyunomori-nikki.blogspot.com/2024/11/blog-post_28.html

自由の森学園の公開教育研究会分科会での発表

自由の森学園の天ぷら油回収スポットの様子

特に近年は学外の学会(教育科学研究会全国大会)、研究会、団体等からの講演、出演依頼が増え、多くの場で取り組みについて普及する機会が増えたことが顕著であった。

https://kyoukaken.jp/fes2023/

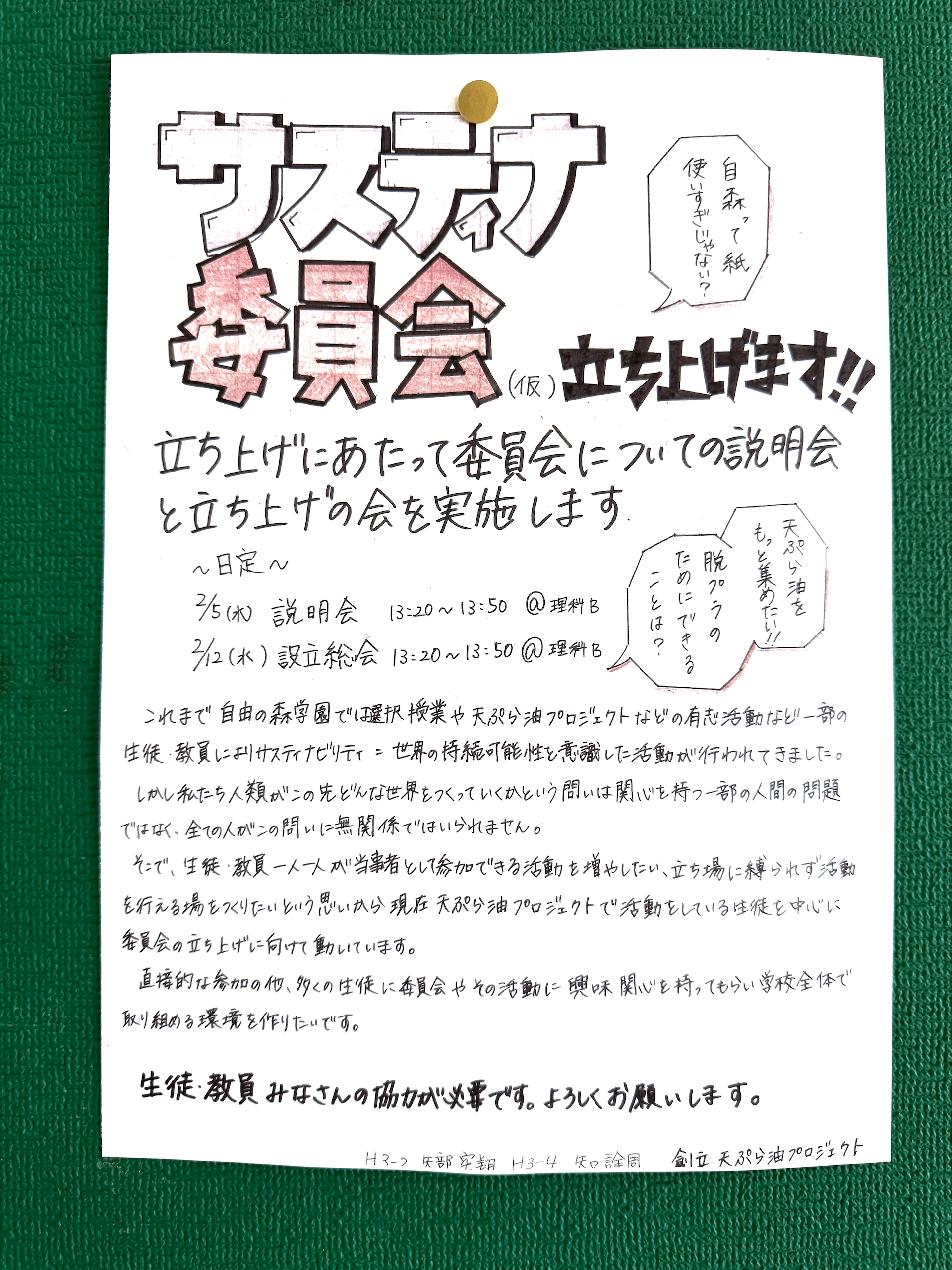

これまでの活動は生徒有志、教員有志の草の根的活動であったが、持続可能性sustainableの活動を校内外でより発揮するために、「サスティナブル委員会」の立ち上げ、発足を生徒を中心に準備している。予定では、2月中旬に新委員会として生徒委員会活動として始動する予定である。以下は立ち上げ説明会のポスターである。

新生徒委員会「サスティナ委員会」設立説明会のポスター 自由の森学園

これまでの活動を視覚で捉えられるように、相関図を作成した。

自由の森学園中学高等学校のESD相関図

本校の課題として、ESD活動やそれぞれの学年や講座が意欲的な実践を展開しているものの、相互の連携が薄く、相互連携の弱さがあった。今年度は、中学部会を中心に取り組みの確認と今後の取り組みについての共有が交わされた。これから年度末を迎え、個々の教員、それぞれの教科の試行的な実践、各々の活動について報告共有の機会を設けたいと考えている。

「自由の森学園は、SDGs/ESDとどう向き合っているか」(2021年配信)をテーマについて動画で配信中です。学園が行っている実践の紹介や、実践家との対話など多角的にご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=ulXYTHiLiWQ

来年度の活動計画

来年度の活動計画

今年は活動に制限なく行うことが出来たので、体験、経験を生徒たちと工夫しながらこれまでの自由の森学園の実践することができた。活動の制約の中で生まれたアイディアや工夫、オンラインミーティングツールも活用し、体験するより前に交流を深めるなど、これまで以上に充実した実践になったものもあった。また、中学では沖縄本島への修学旅行、高校では宿泊をともなう遠方(海外:韓国、カナダ)、長期のスタディーツアーも実施することができた。依然として実施には細心の配慮を必要とした。またカナダのStudie abroadでは昨今の円高の為、金銭的にも難しい運営となったが、それに参加した生徒たちの変化を目の当たりにし、事前に学びを深め、旅や体験を通して自分の立ち位置を変化させる学びの実践、「think globally, act locally」を実感することができた。来年度は、それらのことも踏まえ、日常でのESD、新たなスタディーツアーの立ち上げ計画もある。しかし昨年も断念した、マレーシア・ボルネオでの海外スタディーツアーは、現地の見学予定の治安悪化の影響もあり、いまだに先行き不透明なままである。現地のユネスコスクールのアーメダシャー高校とは今も定期的に連絡を取りつつ、開催までの準備をゆっくりと進めているところである。

https://www.jiyunomori.ac.jp/gakuen/taiken/taiken_vol2.php

「サスティナ委員会」が新設されるため、その運用、活動についても教員が寄り添いつつ、生活の基盤である学園内での持続可能性を模索し続ける必要がある。

ボルネオ教育長長官、サバ州の校長と自由の森学園の交流の様子