2023年度活動報告

本年度の活動内容

生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED), その他の関連分野

横浜シュタイナー学園 2023年度活動概要

横浜シュタイナー学園はサスティナブルスクールとしての自覚をもって、SDGsやESD for 2030の取り組みを継続しています。その手法として、〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉とも言うべき、カリキュラム、教授法に始まり、クラス編成、保護者を巻き込んだ学校運営までを包括するホールスクールアプローチを実践しています。

- 物語と豊かなイメージによって多様性をもつ世界像を自らの裡に育む学び

- 学びのモチーフを、詩、歌、身振り、絵画、演劇などの芸術的な要素のなかで扱い、その芸術的な活動(意志的要素)と、そこから生まれる情操(感情的要素)を通して、生き生きと内面に下ろしてく学び

- 競争や比較されることのない安心感の上に、ありのままの自分を肯定し、のびのびと能力を伸ばすことのできる学び

- ひとまとまりの単元を数週間連続して扱うことで、その世界に没入する深い学び

- 年度をまたがる長いスパンで学びを構築することで、ゆったりと安心して歩を進めていく学び

- 以上のすべてから生み出される力強い内発性に基づく学び

- そして、自らの裡に深く豊かな精神性を育み、それを自覚し、他者の精神、世界の精神と交歓していく学び

このような学びによってはじめて、子どもたちは精神的な充足を得ることができます。現代社会に広がる精神的な飢餓感から来る、大量消費とエネルギー依存を克服する鍵がここにあると私たちは実感しています。

2023年度を振り返って、横浜シュタイナー学園はこの学びを今年度もしっかりと展開することができたことを確認するとともに、以下に活動計画の実施状況を報告します。

※ 〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉については2021年度活動報告をご参照下さい。

〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉

-

〈暗示型ホールスクールアプローチ〉見える化プロジェクト

2022年度の定期レビューの経験も踏まえ、ASPNetの役割、SDGs、ESD for 2030について教員全員で学び直し、ユネスコスクールとしての横浜シュタイナー学園とは何であるのかを探る取り組みを行いました。

-

ユネスコスクールの目標や理念を学び直す研修を実施

今年度は、ユネスコスクールの目標や理念を学び直す1年と位置づけ、第14期ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトの助成を受け、以下のプロジェクトを実施しました。

まず、2022年度の春休みに、これまでのユネスコスクールとしての歩みを振り返り、ユネスコスクールの様々な重点事項を学ぶ教員研修を実施しました。これを皮切りに、2023年度1学期を通じて何度も話し合いや研修を重ね、ユネスコスクールの基本要素が横浜シュタイナー学園の教育実践や理念とどのように呼応し合うか掘り下げました。

-

研修の成果を学園紀要にまとめ、他校とシェア

上記の成果は、学園紀要『野ばら』Vol.28 ユネスコスクール特集号にまとめました。編集は保護者による編集チームが担当しました。(以下に目次引用)

-

横浜シュタイナー学園のユネスコスクールとしての歩み

NPOの学校がユネスコスクールに加盟する道のりと発展の歴史を振り返った -

横浜シュタイナー学園とユネスコスクール

ユネスコスクールとしての横浜シュタイナー学園の教員の内的変容の考察 -

四季のライゲン

日本の四季の風物を歌と動きで心身に結びつける毎朝の活動を紹介 -

子どもの成長~心と身体~

学童期におけるユネスコ・包括的性教育の実践の報告 -

この手の仕事が世界を変える世界を動かす

素材から生み出し続けることの革命的な教育作用について -

手仕事と社会性

9年間の持ち上がりクラス、圧倒的な量の“ともにつくる学び”が生み出す「だれひとり取り残さない」マインド -

オイリュトミーと社会性

動きで対話し、リズムで育む社会性について -

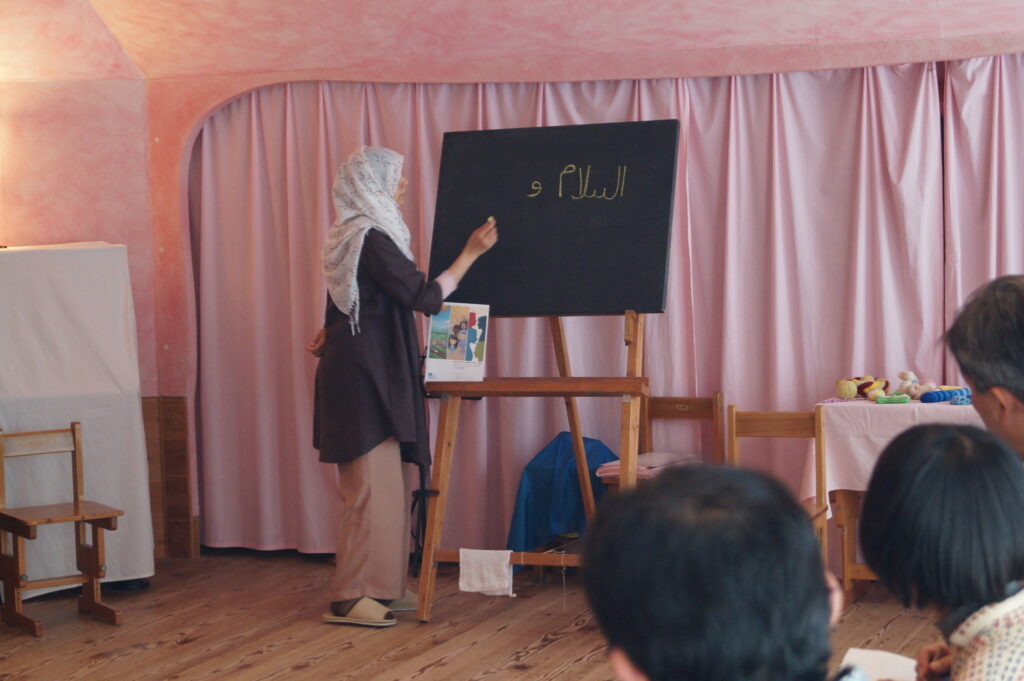

外国語を通じた出会い

言語は文化の源「ぼくは今までもパキスタンという国があることは知っていました。でも、今日、ぼくはパキスタンという国が本当にあることがわかりました。」 -

「新治市民の森」での人と自然の営みが循環する里山保全の学び

地域の力に助けられ、地域にお返しする持続可能な学び

これらの報告により、「何を」学ぶのかではなく、学習内容を「いかに」学ぶのかが、SDG4におけるサステイナビリティーの鍵であることを浮き彫りにできたのではないかと思います。

-

横浜シュタイナー学園のユネスコスクールとしての歩み

-

報告会の開催

この紀要は、神奈川県下のユネスコスクールおよびキャンディデート校、横浜シュタイナー学園の児童生徒が学籍を置いている全公立学校にお届けするとともに、体験型の報告会(2024年2月3日実施)にお誘いしました。活字では伝わらない、教師の内発的創造的なアプローチから生まれる生き生きとした学びの力をともに体験していただけました。

横浜シュタイナー学園・第14期SDGsアシストプロジェクト報告会

足下にあるよ! 学びのサステイナビリティー

今までなかった…まるごと体験型の報告会!- 開催日:2024年2月3日(土)10:00~12:30

- 会場:横浜シュタイナー学園十日市場校舎

- 参加人数:21名

- 後援:かながわユネスコスクールネットワーク(KAN)

- 助成:第14期SDGsアシストプロジェクト助成により、紀要の編集印刷費および報告会告知を含む紀要寄贈通信費をまかないました。

プログラム 進行 発表者 テーマ オープニング 3年担任 島田頼子 公教育から飛び込んでみたら、シュタイナー教育はこんな世界でした!! 第一部 4年担任 長井麻美 ユネスコスクールの歩みと展望 8年担任 横山義宏 朝のはじまり - ライゲンを体験しよう 手仕事専科

三品恭子,栁本瑞枝手仕事の言葉、この手がつなぐ世界とわたし 英語専科

渡辺未穂子,サラ・リズワンことばは文化の根っこ

- 子どもはことばから違う文化との共生を学ぶ第二部 グループディスカッションとシェアリング クロージング 4年担任 長井麻美 ユネスコスクールの心臓

- 異なる文化・教育観の出会いが生み出すもの*写真:報告会の様子です

参加者からいただいたメッセージ

-

本日は報告会に参加させていただき、ありがとうございました。学園のリズムを感じるとともに、学びとは何かをとても考えさせられました。

-

貴重な報告会に参加させていただき、ありがとうございました。

関係者の方が多い中、はじめは、緊張感がありましたが、お話が始まり、先生方の伝えたい気持ちと楽しそうに語る様子が少しずつ緊張を和らげてくださいました。

そのうち、ひきこまれ、ライゲン、手仕事、英語に興味を注がれ、日々の授業が対話的でとても毎日が楽しいのだろうと感じました。

また、1番印象に残ったことは、小学校へ行っても、頭に働きかけない、ということでした。もっと小さな子どもたちに囲まれた環境にある私としては、とても考えさせられました。

体験することで感じだことを自由に表現する子どもたちのと心とからだを大事に大事に育んでいきたいと思います。参加して本当に良かったです。ありがとうございました。 -

体験型の報告会、とても新鮮でした。一般の方の参加も増やしたいですね。

-

久しぶりにああいう体験講座のようなことができて楽しかったです。

改めて、こういうアプローチがWaldorfの魅力だと思ったし、こういうの(トンボだとか羊毛だとか1から10までの数え方だとか)を大学の授業やユースセミナーに参加する青年たちにもやらせてあげたいと思いました。

-

サステイナブルな社会基盤構築のためのネオICT教育形成プロジェクト

2023年度の1年間をかけて、全国7校のヴァルドルフ/シュタイナー学校のICT教育担当者がオンラインによる共同研修を行い、思春期以降のICTの学びがいかにあるべきかを研究しました。横浜シュタイナー学園は、以下のような提供を行いました。

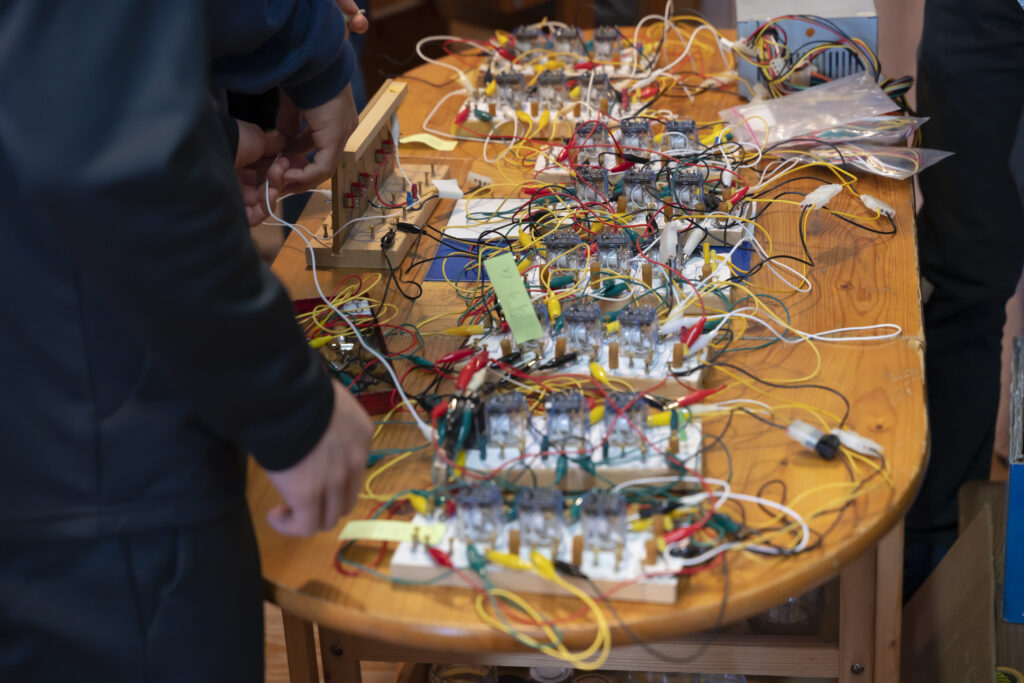

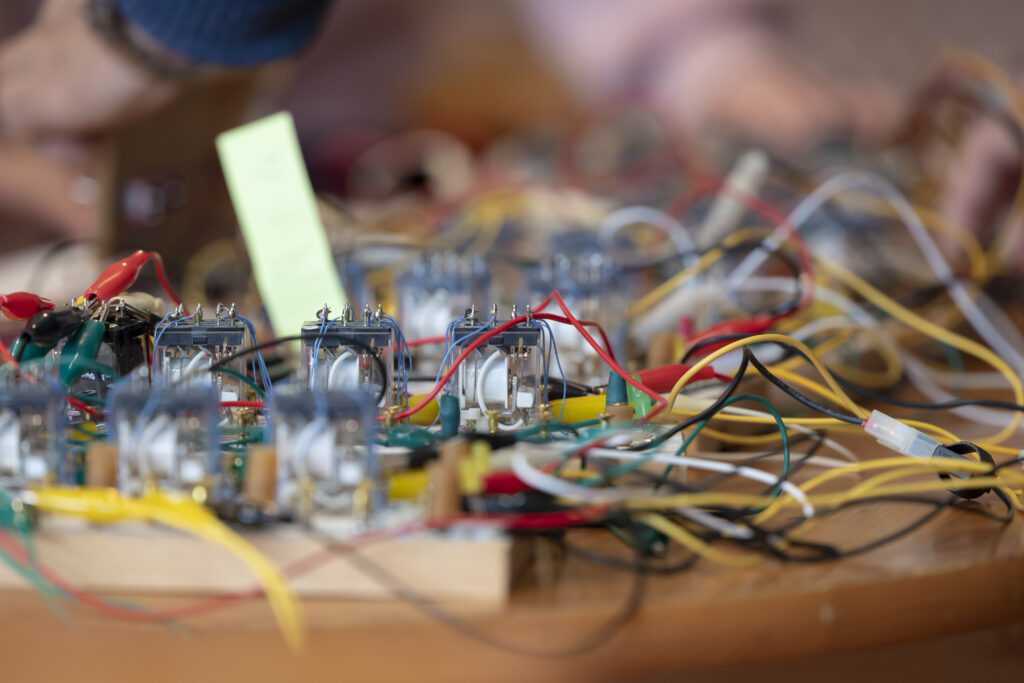

- 9年生で行っている加算機製作実習のデモンストレーション

- 10年生以降の取り組みとして、データモデル(整数型、実数型、文字列型、ポインタ型)の学びを中核に据えたカリキュラムづくりを提案し、愛知シュタイナー学園と共同で授業案づくり(継続中)

- デジタル立憲主義など、コンピュータの学びと社会倫理との接続の重要性を提言、資料作成(継続中)

情報処理にまつわるあらゆるテーマを盛り込んだ総花的な学びは、子どもたちを混乱させ、ICT技術の本質の理解に導くことを逆に難しくする可能性があります。そこで私たちは、コンピュータ技術とインターネット技術の本質的な要素を抽出し、学びの柱となるシンプルなカリキュラムを確立することを目標に取り組みました。

そこで重視したのは以下のような、人間を中心に据えたアプローチです。

- コンピュータ技術は、物理や化学のような現象に働く法則を見いだす学びとは異なり、人間が行っている概念操作を機械的・電気的な仕組みにまとめ上げたものであるため、別様な学びのアプローチが必要である。その認識のもとに、以下の項のような方針の下に、教材の選定やカリキュラムの編成を行い、教授法を検討する。

- コンピュータを構成する技術要素には、必ずそれを定義づけた人間の思考が対応していることに注意を向ける。

- 様々な技術と様々な概念の集合をコンピュータの仕組みにまとめ上げている人間精神を常に意識し、コンピュータ技術の中にそれらがどのように浸透しているのかに目を向ける。

このプロジェクトは継続中ですが、現段階でまとまったICTカリキュラムの方向付けの概略を以下に紹介します。(一般の学校では、1年間ずらして高校1年生から実施してもよいと思います。)

導入時期 学ぶ内容 学びの方向性 9年生(中3)

コンピュータの基礎- コンピュータの歴史

- 論理回路:シーソーの組み合わせで基本ロジックをつくる

- 論理回路:リレーによる基本ロジック

- 正帰還回路と負帰還回路:メモリーとクロックの仕組み

- 加算機の原理

- 半加算器、全加算機、多桁の加算機の製作

- シーケンサ接続による自動計算:プログラミングへの一歩

- 補数:加算で四則演算を行う方法

- 論理演算装置:コンピュータの基本的な仕組み

- 文字の表現、検索、伝送の仕組み

- IO:ヒューマンインターフェース

- コンピュータとその周辺技術の基本的な仕組みを体験的に理解する。

- 人間の思考の過程を時間軸に沿った手順に整理し、それを機械的な仕組みで処理する仕組みを理解する。

- インターネット技術についても、腕木通信という優れた教材を用い、人間を主体としたイメージを通して理解する。

- ここまでの学びの土台ができていると、AIなどの仕組みもそれをもとに理解することが可能となる。

- 授業を進めながら、人とコンピュータの関わりや、コンピュータ技術の社会的な影響についても、取り上げることができる。

9年生(中3)

インターネットの基礎- リレーの名前の由来:電信の伝送実験(前項で実施)

- 腕木通信とインターネット技術

- インターネットと様々なサービスの仕組み

- インターネット・リテラシー

10年生(高1)

データモデルとその操作- 整数:すべてのデータ構造の基礎

- 実数:正規化の考え方

- 文字列:ワードプロセッサと関連付けて学ぶ

- ポインタ:リスト、インデックス、データベース技術の基礎

- 配列:表計算アプリケーションと関連付けて学ぶ

- メモリーというマス目を区画整理して意味づけ、それを操作することで、コンピュータの内部で数学的な概念や現実の現象が表現され、処理されていることを理解する。

- 前項の手順(プロセス)という考え方とデータ構造の考え方がセットになって、プログラムを含むコンピュータ技術が成り立っていることを理解する。

- プログラミングの基礎は、ここで一緒に学ぶ。データモデルとプログラミングを結びつけて学ぶことで、扱う対象と操作が不可分に結びついていることが理解される。オブジェクティブなプログラミングの発想が身につくことが期待できる。

10年生(高1)~11年生(高2)

コンピュータを使ってみる- 実際のコンピュータに触れ、その構成要素や操作方法を学ぶ

- 簡単なプログラミング、HTMLやCSSのコーディング、電子メールや掲示板システム

- 実際にコンピュータの使い方を学びながら、これまでの学びとのつながりと関連付けるようにする。

- Web技術の学びにおいては、インターネットの黎明期に人々が抱いていた大きな理想が、なぜ逆方向に向かったのかを考える。

- プログラミングの学習では、プログラム言語の進化はコンピュータ自体には何の意味もなく、プログラムはあくまでも人間の思考の道筋を整理するための道具であることを理解することが重要である。このことに気づけば、プログラムが人間の思考そのものであることが理解できるだろう。

11年生(高2)~12年生(高3)

人間の自由とコンピュータ・テクノロジー- 通常授業のなかでのソフトの活用

- インターネット:人間の自由に介入するコンピュータ技術

- デジタル立憲主義:ヨーロッパ、中国、アメリカ、日本

ヴァルドルフ・カリキュラムの12年生(高3)は、卒業プロジェクトなどのアクティビティがいっぱいで、コンピュータの授業に割く時間を確保するのが難しいため、11年生以降は以下の方針で取り組むことを提案する。 - コンピュータの活用については、通常授業のレポートや作品の作成などを通じて実践的に学ぶ。

- コンピュータの授業枠は、人間の尊厳とコンピュータ技術の緊張関係を倫理社会的な視点で掘り下げるために時間を割く。

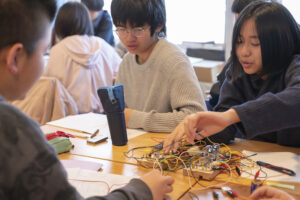

9年生のコンピュータ基礎授業の様子

-

保護者から始まる海と気候変動プロジェクト

海と気候変動をテーマとした保護者によるワークショップを開催しました。ワークショップはたいへん実りあるものでしたが、様々な事情から継続開催はできませんでした。

また、学園が所属する地元自治会主催の防災イベントの企画運営にユネスコグループのメンバーと職員が参加し、全国的な治水の先進事例である鶴見川流域治水に地域を位置づけた「治水ウォーク」を2024年2月17日に実施しました。

-

その他

-

ユネスコスクール関東ブロック大会での発表

2023年7月31日にUNESCO UnivNet東海大学で開催されたユネスコスクール関東ブロック大会にて、「人と自然の営みが循環する里山環境保全の学びから地球規模の循環の学びへ」という発表を行いました。この報告の内容と解説を学園紀要『野ばら』Vol.28にも掲載しました。また、以下の報告書にダイジェスト記事が収録されています。

東海大学作成の報告書がこちらでお読みいただけます

第4回ユネスコスクール関東ブロック大会での発表(2024年7月31日東海大学にて開催)

-

ユネスコ教育勧告改訂記念イベントへの参加

日本国際理解教育学会主催『私たちの教育を捉え直し、ともに再想像しよう!~「ユネスコ教育勧告」50年ぶりの改定を受けて~』に参加し、新勧告の成立プロセスや時代的な背景、その重要性を確認しました。 -

ペルーのクーシ・カウサイ・スクールのロマンさん来校

2024年2月21日、2021年ユネスコ/日本ESD賞の受賞歴をもつペルーの学校、クーシ・カウサイ・スクールのロマンさんが横浜シュタイナー学園に立ち寄ってくださいました。同校はヴァルドルフ/シュタイナー教育に軸を置きながら、ペルーの先住民文化の継承と民族の尊厳の回復を目指している学校です。今回の来日は、横浜国立大学の招聘によるもので、同じヴァルドルフ教育の学校も訪問したいというロマンさんの希望があり、横浜シュタイナー学園への訪問が実現しました。

来校されたロマンさんは、民族楽器の演奏を披露してくださり、それに学園の生徒がお返しとして「さくら さくら」を歌い、音楽による交流を楽しみました。印象的だったのは、ロマンさんが日本の学校現場へのタブレットの浸透を心配されていたことです。自分の手で書き、生み出すこと、自分の肌で触れ、感じること、自分の目で見、自分の耳を澄ますことを大事にしてほしいとのメッセージをお預かりしましたので、ご報告いたします。

ペルーのクーシ・カウサイ・スクールから来訪されたマロンさんとの交流

※ ユネスコスクール全国大会は、学内の行事と重なったため、参加できませんでした。

※ その他の学園の活動も実り豊かに実施しました。その一部は「学園ニュースレター」にて報告しています。以上をもって、昨年立てた活動計画の多くが達成されたことをご報告いたします。

以上、2023年度活動概要(年次報告)

来年度の活動計画

横浜シュタイナー学園 2024年度活動計画

ホールスクールアプローチで取り組む〈世界の全体性を人間に取り戻す教育アプローチ〉を来年度も継続して取り組み、さらなる深化を目指します。その中から、今回の計画書では、以下の取り組みに焦点を当て、報告書で振り返ります。(ホールスクールとしての活動の全体像については、過去の報告書を参照してください。)

-

地域に支えられ、地域に貢献する、環境保全の学び

ここ数年で大きく発展した、地域との連携によるふたつの取り組みに今年も注力し、活動報告にまとめます。

- 横浜シュタイナー学園の近隣に広がる里山「新治市民の森」を保全するNGOの支援を受け、園芸の授業の一環として7年生(中学1年生)の生徒が里山型の環境保全について体験的に学んでいます。外来植物の駆除作業や竹林の竹の整理と竹炭づくり、谷戸田の畦づくりと生物観察などを続けています。(ユネスコスクール関東ブロック大会でも報告した内容です。)

- 2016年に結成し、8年生(中学2年生)が園芸の授業の一環として管理を行ってきた十日市場西田公園(横浜市緑土木事務所管轄)の愛護活動を継続します。活動内容は、公園美化および地域への啓蒙、樹木の手入れ、夏みかんの収穫とマーマレードづくり、防災訓練の一環として地域に開いた焼き芋の集いの実施などを計画しています。

-

〈外国語で聞く昔話〉が紡ぐ、異文化理解プロジェクト

「〈外国語で聞く昔話〉が紡ぐ、異文化理解プロジェクト」というテーマで、第15期ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトに申請を行いました。採択された場合には、長野の民話「こおった声」、琉球の民話「金のうり」など、お互いの思い違いから生まれた争いを様々な知恵で解決するお話を選定し、英語と中国語の教材を製作するプロジェクトとして実施します。教材の製作以外は、通年で取り組んでいる教育活動なので、助成に採択されなかった場合にも実施します。

当学園では、小学1年生から9年生まで途切れなく英語と中国語の二カ国語を学ぶことで、多様な文化と親しみ、文化の根を理解する素養を身につけています。今回のプロジェクトはその学びを補強する位置づけになります。

-

サステイナブルな社会基盤構築のためのネオICT教育形成プロジェクト

2023年度に引き続き、2024年度も、他校と共同でカリキュラムと授業案づくりを継続します。

-

保護者から始まる海と気候変動プロジェクト

海と気候変動のテーマも継続するとともに、それにこだわらず、保護者主導のプロジェクトを促進します。

-

その他

その他の取り組みについては、すべて継続事業とします。

以上、2024年度活動計画

-

-

-