| 所在地 | 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下3-5-10 |

|---|---|

| 電話番号 | 0467-22-2033 |

| ホームページ | https://kamachu.ynu.ac.jp/ |

| 加盟年 | 2012 |

2024年度活動報告

生物多様性, 海洋, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 持続可能な生産と消費

①総合的な学習の時間「LIFE」【地域理解】

自らの興味や関心をもとに、仲間と協働しながら、本校の目指す姿である「自己実現」に向かって行く探究活動を行った。個人探究やグループ探究、学年総合や学級総合など、一人ひとりの思いや願いに基づいて自分たちの「やりたい」を大切にしながら、持続可能な社会を実現するための取り組みについて探究していった。

・自分たちの興味・関心のあるテーマを設定し、地域や社会に見られる課題の解決方法を模索する探究活動を行っ・クラスで目指す自己実現(1年生)【学級総合】

「健康」「まちづくり」「美化」「観光」をテーマに、持続可能な社会(まちや人にとってプラスになる働きかけ)を目指す活動を行った。

・自分の「やりたいこと」に取り組む探究活動~仲間との「共生」を通して~(2年生)【学年総合】

自分たちの興味・関心のあるテーマを設定し、地域や社会に見られる課題の解決方法を模索する探究活動を行った。

・「自己実現」をめざす探究活動~個人探究・グループ探究~(3年生)

自分たちが「自己実現」したいことを探究する活動の中で、これまで取り組んできたSDGsに関する学習の成果を生かしながら、持続可能な社会に向けて探究活動を行った。

②帰国生徒教育【国際理解】

現在、本校には15名程度の帰国生が在籍している。本年度は帰国生一人ひとりが「海外と日本の文化の違い」をテーマに、自分の滞在していた国の学校生活や特色ある学校行事などについて、日本の学校との比較動画を作成し、全校生徒に映像発表した。また、隣接している附属鎌倉小学校の児童との交流会も実施した。帰国生が、それぞれの滞在国で実際に経験したことやその国の特色などを小学生に紹介した。

③科学部「ビーチコーミング」【生物多様性】【海洋】

由比ヶ浜でビーチコーミングを行い、採取した漂着物を「生物(貝類・その他)」「人工物(陶器・プラスチック)」といった視点で分類した。生物は貝類だけでなく、その他の生物の痕跡も数多く見つかり、生物の多様性を実感した。さらなる分類をすすめ、漂着物が鎌倉由来の生物なのか、他の地域から漂着したのかを分析していきたい。人工物は陶器の破片が多く見つかり、書いてある文字などから歴史的な背景を感じ取ることができた。また、プラスチックについても分析をした。採取できたのはマイクロプラスチックだけでなく、原型の残っているプラスチックごみが多いことから、ごみとして捨てられて比較的時間が経っていないと考えられ、いま生きている我々のポイ捨てに対する意識を変えることが必要だと感じられた。

【ユネスコスクールとしての学校全体の取り組み】

今年度も引き続き、全職員に「ユネスコスクールとしての取り組み」の実践レポートを依頼した。本校のユネスコスクールとしての取り組みを学校全体で行うものとして、主に日々の授業の中から教科ごとに考えていった。また、ユネスコスクール担当から全校生徒に呼びかけ、有志を募ってイベントへの参加などを促していった。校内組織である委員会活動でも、ユネスコスクールとしての活動を担う「ユネスコ委員会」の設置に向けて準備を進めている。

ユネスコチェアである横浜国立大学とも連携し、本校の取り組みをESD&GIGAの発信サイトである「電子国大」に取り上げていただいている。少しずつ校内外に本校の取り組みを知ってもらい、より充実した活動につなげていきたい。

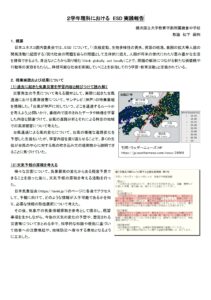

・本校の取組・実践例(2学年理科)

本校では、教科毎にESDと結びつけながら単元計画を作成する実践を行った。教科書に準拠しながら、知識を教え込むのではなく、教科書をその課題について考える入り口としている。生徒自身の日常や身近な地域に課題を設定し、自分事として捉えるだけでなく、子供達の姿に変容が見られることを想定して授業を構想した。

2学年の理科の取組を紹介する。SDGsの目標13を鑑み、理科においてハザードマップの調べ方や見方を捉える学習を行った。どのタイミングで、どのような行動をとる必要があるかを「マイ・タイムラインシート」を用いて検討した。実践を通して、災害対策を考えるだけでなく、気候変動がもたらす影響について自分事として考えられるようになり、生徒の意識の変容が見られた。

これまでの全校生徒への配布資料「ユネスコスクールとしての取り組み」

昨年度末にまとめた、全職員によるESDの実践資料

来年度の活動計画

①総合的な学習の時間「LIFE」

学校のある鎌倉市を出発点として、SDGsと関連付けながら視野を広げ、その後に日本や世界に向けて、生徒一人ひとりが取り組めることを提案できるよう授業計画を考えている。学年ごとに情報を取り入れてまとめ、活用、探究を行い、コミュニケーションに関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得する場面を段階的に設定しているが、同じくユネスコスクールである附属鎌倉小学校との小中学校9年間という視点でも計画を立てていきたい。

総合的な学習の時間の活動を通して、社会と自己とのかかわりについてさらに理解を深め、自分の将来にかかわる課題を主体的に解決する能力と態度を育む目的で学習を行う中で、持続可能な社会や、社会のWell-beingに向けて自分自身ができることを具体化していきたい。

②帰国生徒教育

これからは本校の立地をより活かして、「日本の文化体験」の機会を多く設定し、自国の理解を深めさせたい。また、帰国生の海外体験等を全校生徒へ発信する機会を増やし、国際理解を深めていきたい。

③科学部

今年度の活動を継続しつつ、学習に関連付けたり、他の地域との比較などを通して、より考えを広げる活動をしていきたい。