2023年度活動報告

本年度の活動内容

生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困

さくらん & 竹林丸

![]()

創立150周年記念キャラクターを児童会ESD委員会が全校児童に呼びかけ制作。

ESD学習風景

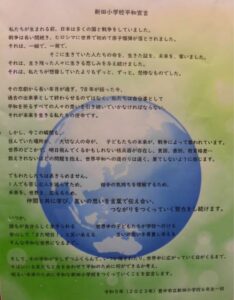

新田小学校平和宣言

私たちが生まれる前、日本は多くの国と戦争をしていました。

戦争は長い間続き、ヒロシマに世界で初めて原子爆弾が落とされました。

それは、一瞬で、一発で、そこに生きていた人たちの命を、生きた証を、未来を、奪いました。

それは、生き残った人々に生きる悲しみを与え続けました。

それは、私たちが想像していたよりはずっと、ずっと、悲惨なものでした。

その悲劇から長い年月が過ぎ、78年が経った今、過去の出来事として終わらせるのでなく、

私たちは自分事として平和を祈るすべての人々の思いを引き継いでいかなければならない。

それが未来を生きる私たちの使命です。

しかし、今この瞬間も、

住んでいた場所が、大切な人の命が、子どもたちの未来が、戦争によって奪われています。

世界のどこかで、明日飛んでくるかもしれない核兵器が存在し、貧困、差別、教育格差・・・

数えきれないほどの問題を抱え、世界平和への道のりは遠く、果てしないように感じます。

でも私たちはあきらめません。

一人でも苦しむ人を減らすため、相手の気持ちを理解するため、未来を、世界を、変えるため、

仲間と共に学び、互いの思いを言葉で伝え合い、つながりをつくっていく努力をし続けます。

いつか、誰もが自分らしく生きられる 世界中の子どもたちが学校へ行ける

安心して「また明日!」と笑いあえる 互いの思いを尊重しあえる

そんな平和な世界になるまで。

そして、その平和が少しずつ膨らんで、いつか海をわたり、

世界中に広がっていく日がくるまで、

そばにいる友だちと力を合わせて平和のために何ができるか考え、

明るい未来のために平和な新田小学校をつくっていくことを宣言します。

令和5年(2023年)豊中市立新田小学校六年生一同

令和5年度(2023年度)の実践について

「グローバル社会において、持続可能な社会の構築とその担い手育成を図る」ことを学校経営の基本理念としている。そして、ESDを基軸に「知・徳・体」の調和のとれた人材育成や基礎・基本の徹底を目標にかかげ、ESDで「生きる力」を主体的に学びとるグローバル人材の基礎を育む教育活動を展開している。

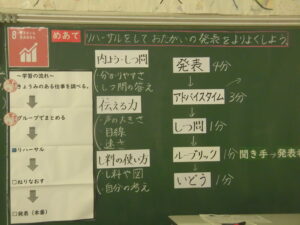

具体的には、ユネスコの4つの学びを捉えなおした「新田版学びの4本柱」(以下④点)にそった教育活動。

■新田版学びの4本柱

① 知ることを学ぶ⇒ESDメガネで学び方を習得

② なすことを学ぶ⇒自分で考え行動する(企画力・プレゼン力)

③ 共に生きることを学ぶ⇒コミュニケーション力(共生力・他者と協力する)

④ 人として生きることを学ぶ⇒学び続ける力を育む(目標と学習の振返り活動)

■育みたい7つの能力・資質

①批判的に考える力 ②未来像を予測し計画を立てる力 ③多面的、総合的に考える力 ④コミュニケーションを行う力

⑤他者と協力する態度⑥つながりを尊重する態度 ⑦進んで参加する態度

「新田版学びの4本柱」を基軸に、ESD(SDGs)と全ての教育活動を連動させた取組みを展開。

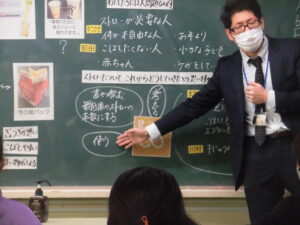

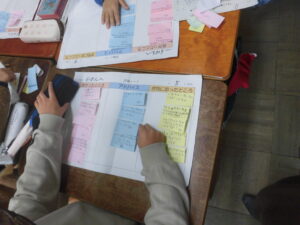

学習者に自分や他者の学習状況を客観的に捉えさせた。さらに、PDCAサイクルを意識させ、自己の学習に対する改善課題を認識させた。 学習活動の振り返りに、ルーブリック評価を取り入れ自己評価を行った。また新たに、授業開始前後の時間に「伝える」「表現する」力の育成強化に向け、全学年全学級事にミニ発表会を設定し実施。この活動により児童の自己調整力の育成に取り組んだ。

この取組みの成果検証として、年度途中(11月)に、ESD学習発表会・作品展を実施した。児童が、保護者、地域住民等を対象に前半のESDの学びをプレゼンした。加えて、パフォーマンス評価(ルーブリック評価)について研究継続し評価規準、基準の精度を高めた。年度末(2月)にはESDフェスタを開催し一年間の学びの総括とする予定である。

今年度の各学年のテーマ

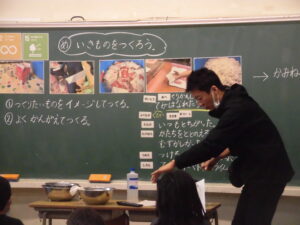

- 1年 「みぢかなものが 大へんしん」目標・自然の物やリサイクルの重要性を理解し、環境への意識を高め、持続可能な社会への興味をもつ。・リサイクル素材で作品をデザインし、自分のアイデアを表現する。・自分の作品を発表し、友だちと作品について話したり、考えを交換したりする楽しさを経験する。

- 2年 「スパイべジファミリー」目標・夏野菜と秋野菜を自分たちで育て、それらを収穫して食べることで、自分たちでそだてる楽しさや責任に気づく。・種や育て方、栄養や料理の方法について、本やインターネットを活用し調べることで、野菜に興味を持つ。・野菜の栽培について、調べたことや考えたことを話し合ったり、発表したりする楽しさを経験する。

- 3年 「SHINDEN ワークマン+」目標・職業に携わる人々との関わりや職業について調べる活動を通して,職業に対する視野を広げる。・様々な職業のよさやそこで働く人々の思いに気付き、自分の将来の夢やそのために今なにをすべきかについて考える。・学んだことをこれからの生活に生かしていこうとする態度を育てる。

- 4年 「防災サバイバー」目標・身近な自然災害だけでなく、日本中で起こる様々な自然災害について関心を持ち、被害や原因について調べる。・自然災害(地震・津波・台風・火山)の対策について調べ、自分たちにできる事を考える。・学習したことを全校に発信し、安全対策を促す。

- 5年 「save the earth」 目標・一人ひとりで、企業から学んだことと環境問題とのつながりに目を向け、地球温暖化に対して自分にできることを調べ、考える。・地球温暖化への対策や企業から学んだことと環境問題を関連付けてリーフレット作りに取り組む。

- 6年 「Peace to the world ~世界に平和を~」目標・ヒロシマへの修学旅行で学んだ戦争の悲惨さ・恐ろしさ・愚かしさを踏まえ、今、世界で起こっている問題について関心を持ち続ける。・平和な世界、平和な未来を実現するために、自分たちができる事を考え、「僕たち・私たちの平和宣言」を作成する。

一年を振り返って

EDSカリキュラムも定着し、ESD(SDGs)と教育活動を連動させたパフォーマンス課題の設定と評価活動の在り方。評価規準、基準の系統性についても研究とが深まり、児童に変容が見て取れるようになった。引き続き具体的な項目を掘り起こし継続研究にあたりたい。

成果

- ESD(SDGs)と各教科、特別活動等、学校教育総体として取り組むESD教育活動の定着化

- ESD教材のデジタルコンテンツ化と、一人一台タブレットの有効活用による学習者の自己変革をめざす授業VTRの鏡的利用、それぞれの有効性を検証。

- 全ての学年においてESD(SDGs)と連動した指導案の形式を作成し研究授業を実践。

- 何よりも、ESD教育活動の継続的な取組みにより、ESD教育のキーワード「つながり」「自分事」が児童や教職員の行動に表出するようになってきたことが嬉しい。

- 学習者の表現力をより正確に観るためルーブリック評価と自己調整力を育むためのチェックリストを作成し用いた。

フレンドシップESD協働学習校

テーマ

KR 新龍山小学校/5年生 外国語科 AU マクラーレンベールプライマリースクール /5・6年の外国語科 NZ アンバリースクール/5・6年の国際交流員会児童 JP 陸前高田市立高田小学校/4年生 社会科、総合等教科学習 ESD委員会活動等による活動 ・牛乳パックリサイクル ・ペットボトルキャップ集め(ワクチンへ) ・ユニセフ募金 ・ウクライナ募金 ・緑の羽募金

来年度の活動計画

令和6年(2024)年度活動計画

○ICTを利活用したグローバル人材の基礎を育むESD(SDGs)と教科学習等を連動した授業実践

○「学習者のPDCAサイクル」と7つの能力・態度の育成に絞った力の育成。

① グローバル人材の要素

ESD教材のコンテンツ化とICT利活用の目的

② ビジョン・構想力・批判的思考力

自分とのつながりを持たすため、SDGs目標群と連動させ、視覚化した地球的課題を提示し、感性に訴える。また、学習の見通しを持たせるための教材を構造化する。

③ コミュニケーション力・多様性対応力

調べ学習や話合い活動などの協働学習を深めるためにICT機器を学習ツールとして利活用するとともに、学習した内容の共有化を図る。

④発信力、振り返る力、自己変革力

各班の授業VTRや発表作品を鏡的に利用して、その映像から自己の学習に対する改善し課題を把握させる。

*ESDと連動した学習を取り入れた教育活動には、SDGsの目標を関連付けながら学習内容との連動性を図った指導計画を作成し学習活動を行う。

企業、フレンドシップスクール等連携によるESD授業づくり 〈継続〉

・国頭村サンゴ学習

・豊中市役所経営計画課

・豊中市環境事業部

・ニュージーランド、オーストラリア、韓国、陸前高田市立小学校間で防災、環境に関する協働学習

・児童会活動をとおした日常的なESD促進